傾僫儘僌僎乕儉擔帍9

2024

0102

丂夋憸懡傔偱僓僢僋儕丅幨恀側偄傕偺偼徣棯丅

丂

丂僽儔僼/Bluff傪5恖僾儗僀偟偨偁偲偵僶儖僶儘僢僒丅

丂嫀擭僾儗僀偟偰偄側偄偺偼妋偐偩偭偨傕偺偺丄惓寧偲偄偊偽僶儖僶儘僢僒両

丂偲偄偆偮傕傝偩偭偨偺偱偡偑丄夁嫀儘僌傪尒傞偵幚偼僾儗僀偟偰傞擭偺彮側偄偙偲丅

丂

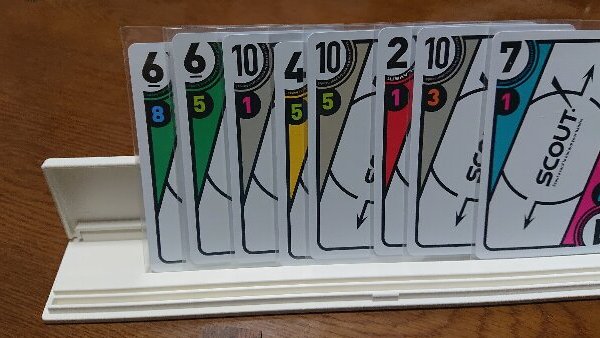

丂梀媃墹巵偑儃僪僎儅乕働僢僩偱攦偭偰偒偨偲偄偆僇乕僪僗僞儞僪傪巊偭偰僗僇僂僩両傪僾儗僀丅

丂

丂僱僞傒偨偄偵偩偝傟偨帢愇乮僕僔儍僋乯丅

丂帴愇傪巊偭偨僎乕儉偱丄墯撌偺忋偵弴斣偵帴愇傪抲偄偰偄偒傑偡丅

丂帴愇摨巑偑偔偭偮偐偢偵柍帠偵抲偗傟偽師偺恖傊丅

丂幚嵺偵梀傫偱傒傞偲帴椡傪姶偠丄偁傞偄偼幚嵺偵抲偐傟偨帴愇偨偪偑

丂婑偭偰偙傛偆偲偟偨傝斀敪偟偨傝偟偰僗儕儕儞僌偱偡丅

丂傎傫偲偼擇恖梡側偺偱偡偑丄傓傝傗傝6恖偱傗偭偨傜僷乕僥傿僎乕儉忬懺偵丅

丂姶偠傜傟傞帴椡偲偄偆傕偺偑偁傞埲忋丄暔棟僄儞僕儞偑偁傠偆偑

丂僨僕僞儖偱偺嵞尰偼傑偩擄偟偄婥偼偟傑偡丅

丂乮尰戙僐儞僩儘乕儔偺摿庩側怳摦偱媈帡嵞尰偼壜擻偐傕丠乯

丂

丂擇恖梡懳愴僎乕儉丅嶗崀傞戙傗僽儗僀僪儘儞僪揑側丅

丂愢柧彂偺暥帤僒僀僘傗婰嵹弴彉側偳偵暘偐傝偵偔偄揰偑偁傝傑偟偨偑

丂婎杮揑側儖乕儖偼偦偙傑偱暋嶨偱傕側偝偦偆丅

丂帋偟偺堦愴偩偗嵪傑偣傞傕丄僾儗僀傪廳偹傞昁梫偼偁傝偦偆丅

丂

丂

丂

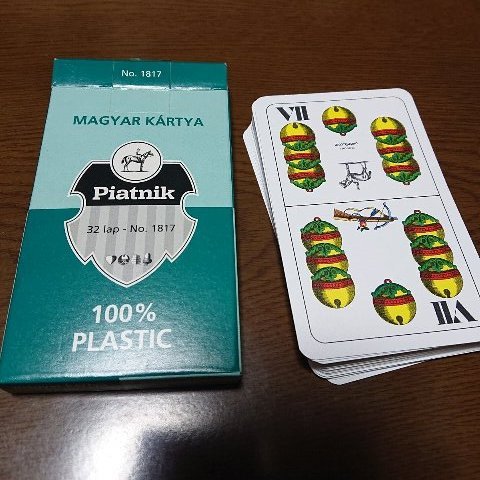

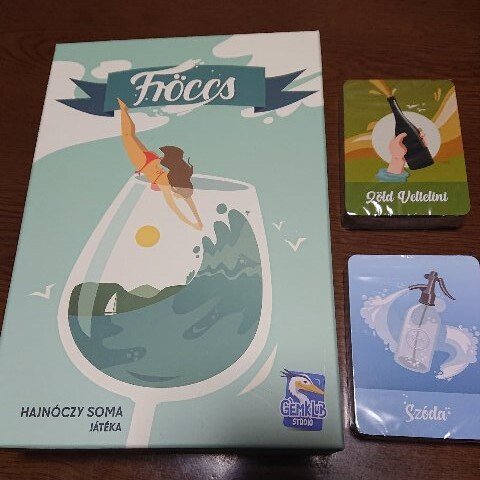

丂撪梕晄柧側傕偺偺桭恖偑僴儞僈儕乕偱攦偭偰偒偨偲偄偆僎乕儉2揰丅

丂

丂僇乕僪僗僞儞僪嵞傃偱壴壩丅姰惉娫偵崌傢偢幐攕丅

丂

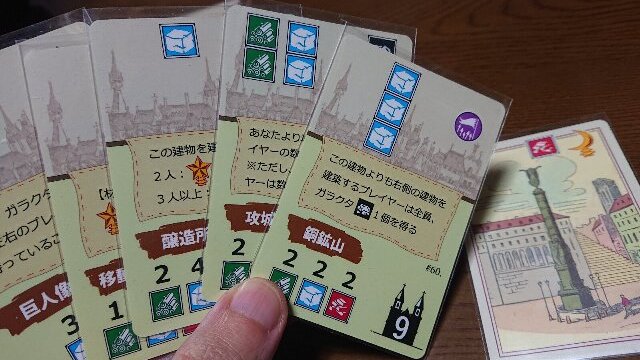

丂嵟屻偵Age of Will丅婎杮亄奼挘丅

丂寉傔偺寶愝僪儔僼僩僎乕儉丅

丂儖乕儖僽僢僋偺晅懏傕柍偔僐儞億乕僱儞僩偼嵟彫峔惉偱僐儞僷僋僩丅

丂偄偞巒傔偰儖乕儖偲姶妎偺攃埇傪偡傞偲丄僒僋僒僋妝偟傔傞椙嶌偱偟偨丅

丂慜弎偺僐儞僷僋僩偝偲壙奿偺埨偝傕偁偭偰僇乕僪僎乕儉弶怱幰偵傕

丂姷傟偨恖傗僐儞儀儞僔儑儞偺崌娫側偳偵傕僆僗僗儊偱偒傞堩昳偱偡丅

丂儖乕儖嶲徠偼屄恖偺僗儅儂偵埶懚偡傞偙偲偵側傝偦偆偱偦傟偼偩傞偄偺偱

丂僾儕儞僩傾僂僩偟偰偟傑偆偺偑椙偄偐傕丅

0104

丂帢愇傪2-4恖偱僾儗僀丅

丂

丂3恖梡偱梀傫偱偄偨偲偒偵枮応堦抳偱乽偙傟埲忋偼柍棟両乿偲側偭偨帪偵

丂偮偄偮偄嶣塭夛偑巒傑傝傑偟偨丅偱丄偙偺幨恀傪嶣偭偰庤斣偵栠偭偨捈屻丄

丂傑偭偰傑偟偨偲尵傢傫偽偐傝偵嵍偺偆偪4偮偑儁傾偱偔偭偮偔巒枛丅

丂枹僾儗僀偩偭偨乽庪傝乿儌乕僪偺僾儗僀傕傗偭偰傒偨傜丄

丂偙傟偑堄奜偲悢傪偔偭偮偗傞偺偑擄偟偔僎乕儉偲偟偰惉棫偟偰偄傑偟偨丅

丂偝傜偵彑庤偵僆儕僕僫儖儖乕儖2庬傕奐敪丅

丂1偮栚偼儀乕僗偵僐儅傪搳偘崬傒丄偔偭偮偄偨傕偺偼僟儊乕僕揰偲偟偰彍嫀丅

丂僆儕僕僫儖儖乕儖偲堘偄僐儅偼尭傞堦曽側偺偱廔傢傝偑柧妋偱偡丅

丂2偮栚偼2恖梡偺傒偱愝抲慜偵4柺僟僀僗傪怳偭偰弌偨栚偺悢偩偗楢懕抲偒丅

丂偦傟偵偟偰傕傗偼傝偙偺僎乕儉偼僨僕僞儖偱偼懱尡偱偒側偄撈帺偺椙偝偑偁傝傑偡丅

丂Age of Will傪4恖僾儗僀丅

丂web偺1儁乕僕儖乕儖僽僢僋偱偼屄暿偺僇乕僪拲庍偑側偔帪乆崲榝丅

丂1僙僢僩500墌儖乕儖僽僢僋柍偟偲暦偄偨偲偒偵偼埨偝摿壔偱儖儖僽傕攔彍偟偨傫偩偲棟夝偟傑偟偨偑

丂儕儞僋愭傪傒傞偲摿暿壙奿偱1500墌偲偁傞偺偱偝偡偑偵偦傟偼崅偄偐側丅偣傔偰儖儖僽摨崼側傜丅

丂僒僋僒僋偱偒偰妝偟傔傞偺偱偪傖傫偲梀傋傞娐嫬偑偁傟偽1500墌偱傕尦傪庢傞偺偑娙扨偲偼巚偄傑偡丅

0504

丂媣乆偵丅

丂怴婯偵Heat丅

丂

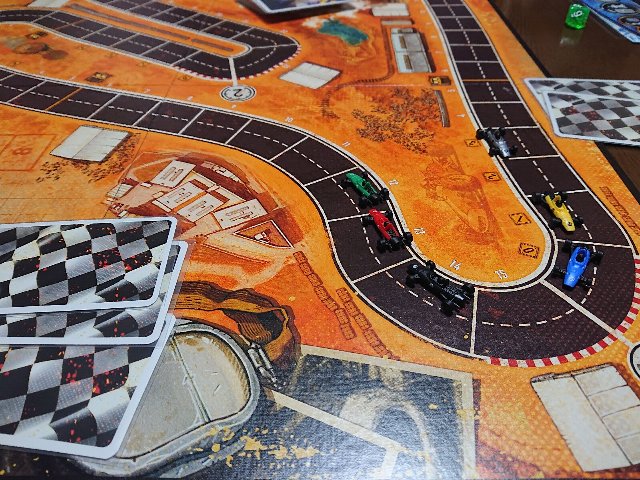

丂F1儗乕僗儌僠乕僼丅3恖愴傪彮偟尒偨偁偲偵4恖丄5恖丄6恖偱梀傃傑偟偨丅

丂懍搙傪寛掕偡傞庤嶥偺嵼傝曽偑愨柇偱丄偐偮庤嶥枃悢傪寛掕偡傞僊傾偺奣擮偑

丂儗乕僗偺僐乕僫儕儞僌傗壛懍偺憖廲傪偆傑偔昞偣偰偄偰寙嶌偱偡丅

丂彑晧偺嵎偑偮偔偺偼僗僩儗乕僩傛傝傕丄幚幙娭強偱傕偁傞僐乕僫乕偵偁傞偲尵偊丄

丂僐乕僫儕儞僌偺偨傔偵懍搙傪嶦偡偐僗僺儞妎屽偱撍偭崬傓偐彑晧強偑妝偟傔傑偡丅

丂愭峴幵偵懍搙嵎傪晅偗傜傟偰傕儁働乮5恖埲忋側傜儁働2傑偱乯偵偼僴儞僨儃乕僫僗偑晅偒丄

丂傑偨懠幵偺恀屻傠傗恀墶偵暲傫偩応崌偵偼僗儕僢僾僗僩儕乕儉偵傛傞捛偄敳偒偑偱偒傞偨傔

丂斠夞偺梋抧偑懡偔朞偒偝偣傑偣傫丅

丂摿偵恖悢偑懡偄応崌偵偼幵偑廲偵暲傇偨傔丄僗儕僢僾僗僩儕乕儉偺僠儍儞僗傕憹偊傑偡丅

丂儌僠乕僼傗儖乕儖偺傢偐傝傗偡偝偵揔愗側儃乕僪傗僒僾儔僀偱側偐側偐僆僗僗儊偱偒傑偡偑丄

丂慜弎偺偲偍傝5恖埲忋偄傞応偺傎偆偑傛傝傛偄偱偟傚偆丅

丂

丂僐儅偱偁傞儈僯僇乕偵偼僞儞億報嶞傑偱偝傟偰傞嬅傝傛偆丅

丂偨偩崟偲嬧偺僐儅偑怓偑帡捠偭偰偄傞偲偐丄崟偲惵偺僐儅偼斦柺偱帇擣惈偑埆偐偭偨傝傕丅

丂愒偲墿怓偼椙偔栚棫偭偰偄傑偟偨丅

丂僞僀儉儔僀儞

丂

丂埲慜偵傕梀傫偱偄傑偡偑丄擭戙偺塀偝傟偨弌棃帠摍傪懠偺弌棃帠偲斾妑偟偰

丂偨偩偟偄埵抲娭學偵抲偄偰偄偔抦幆僎乕儉丅

丂婎杮偺嶨妛曇偵攷幆曇偲敪柧曇傕崿偤偰5恖僾儗僀丅

丂嫵壢彂媺傗忢幆媺偺偲偰傕暘偐傝傗偡偄傕偺偐傜丄儅僯傾僢僋偩偭偨傝帪戙偺偁偄傑偄偝傗

丂嬶懱惈偵傛傞柪偄偑偁傞傕偺側偳丄僇乕僪偁偨傝偺擄堈搙偺嵎偑柺敀偄偱偡丅

丂崱夞偼乽僞僀僞僯僢僋崋乿偲乽奀掙擇枩儅僀儖乿偺僇乕僪傪婎弨偵偁偺帪戙偵偁傟偑桳偭偨柍偐偭偨偲偐

丂僇乕僪偵偼捈愙偱偰偄側偄僼儔儞僗妚柦傗戝峲奀帪戙側偳傪僸儞僩偵偁傟偙傟峫偊傞帠偑栚棫偪傑偟偨丅

丂乽儈僲僞僂儘僗偺柪楬丂-1500擭乿偵偼暔媍傪忴偟偨傝側傫偐傕(徫)丅

丂婭尦慜偺傕偺偑尠挊偵側傝傑偡偑丄屆偄帪戙傎偳暥專偑柧妋偝傪寚偔偺偱偍偍偞偭傁偵側傝偑偪丅

丂彮恖悢偐傜偱傕梀傋傑偡偑丄偁傞掱搙恖悢偑偄傞傎偆偑儚僀儚僀妝偟傔傑偡丅

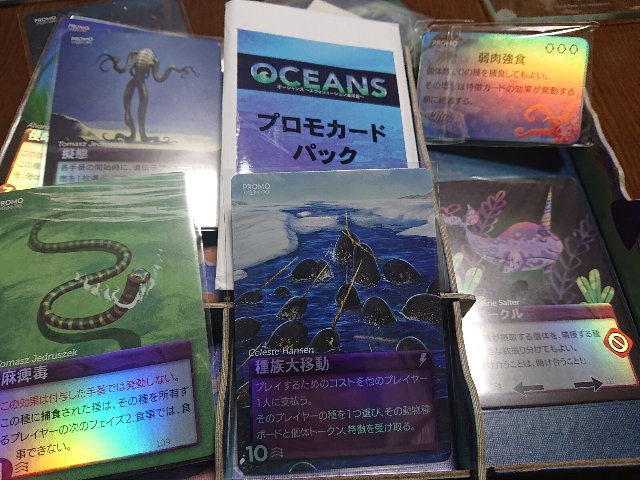

丂僆乕僔儍儞僘 乣僄償僅儕儏乕僔儑儞奀梞曆乣

丂

丂尒偨偩偗丅儃乕僪僎乕儉偵偟偰偼捒偟偔僒僾儔僀偑僼僅僀儖僇乕僪丅

丂偲巚偄偒傗丄偙傟偼僾儘儌僷僢僋偺僇乕僪尷掕偺巇條偱偟偨丅

丂傾僫儘僌僎乕儉偵偼愭峴斕攧暘丄弶夞斕攧暘丄僋儔僼傽儞巟墖暘側偳

丂憗婜峸擖幰岦偗偺摿揟偑晅偔傕偺偑帪乆偁傝傑偡丅

丂傛偔偄偊偽柍椏偺奼挘僙僢僩偱偁傝丄埆偔尵偊偽捠忢斉偑儅僀僫僗奼挘偲傕丅

丂僥儗價僎乕儉偩偲摿揟偺桳椏攝怣壔傕偁傝傑偡偑丄傾僫儘僌偱偼尷掕偼尷掕偱

丂偦傟偭偒傝側偙偲偑懡偄傛偆側丠

丂偦偺懠嶨偵婛懚僇乕僪僎乕儉傪丅

0505

丂堦墳婰榐偩偗丅

丂僗僺儕僢僩傾僀儔儞僪丗僠儏乕僩儕傾儖揑側3恖僾儗僀傪娤愴丅

丂僞僀儉儔僀儞丗4恖僾儗僀丅楢擔偱偼悢帤偑暘偐偭偰傞暘僀儞僷僋僩庛丅

丂僶僩儖儔僀儞丗2恖愱梡丅媣乆偩偗偳彑偪傕晧偗傕偄偄墫攡丅

丂僞僀僞僯僢僋SOS丗2恖偱擄堈搙崅拞掅偲攕杒偺偨傃偵壓偘側偑傜僾儗僀偟丄

丂掅擄堈搙偱偼梋桾偺僋儕傾丅拞崅偱惉岟偟偨偄傕偺丅

丂側偮傔傕丗採埬偑偁偭偨傕偺偺柺巕偲帪婜暱崌傢傫偩傠偆偲媝壓丅

丂幚偼嶐擔傕媝壓偝傟偰偄偨傝丅慜夞梀傫偩偺偼5擭慜偺11寧偱

丂傑偭偨偔怗傟偰偄側偄傢偗偱傕側偐偭偨傝丅

0609

丂HEAT丗3恖愴傪尒撏偗偨偁偲偵4恖愴傪僾儗僀偟偰彑棙丅

丂

丂懕偔僾儗僀偱偼揤岓僇乕僪傪嵦梡丅揤岓偼応慡懱偵塱懕揑偵塭嬁偡傞丄儖乕儖僠僃儞僕儍乕丅

丂塉偼偦偺姦偝偐傜忢帪帺摦偱椻媝偑摥偔偨傔丄慡曇偵傢偨偭偰柍棟傪懕偗傞偙偲偑偱偒丄

丂僎乕儉懍搙傕壛懍偟偰偄偨偲姶偠傜傟傑偡丅偙傟傕彑棙丅

丂揤岓偵壛偊偰偝傜偵夵憿僇乕僪傪懌偟偰僾儗僀丅

丂

丂夵憿僇乕僪偼僨僢僉偵捛壛傑偨偼擖傟懼偊偝傟傞僇乕僪偱丄崱夞偼僪儔僼僩偱妉摼丅

丂僇乕僪偵傛傞嫮庛偼傗偼傝偁傝丄椺偊偽幨恀忋偺幵懱僇乕僪2枃偱偼丄

丂5偺僇乕僪偑忢帪嫮椡偲偄偭偰傕偄偄偺偵懳偟偰1偺僇乕僪偼偦偺恀壙傪敪婗偡傞偙偲偼

丂柵懡偵側偄庛僇乕僪偲側傝傑偡丅

丂椻媝僔僗僥儉傗僽儗乕僉傕丄懠偺僷僞乕儞偱偼堎側傞悢帤丒僐僗僩丒岠壥傪帩偪丄

丂尷掕揑側忦審偱栶棫偮僇乕僪傗忢帪巊偄傗偡偄僇乕僪側偳嵎偑弌偰偄傑偡丅

丂夵憿揔梡慜偼柺搢廘偦偆側儖乕儖偐偲巚偄傑偟偨偑丄幚嵺偵巊偭偰傒偨傜妎偊偑椙偔僗儉乕僘偱偟偨丅

丂懠偵傕傑偩巊偭偰偄側偄僔僗僥儉偑偁傝丄弶媺幰偐傜忋媺幰傑偱暆峀偔僼僅儘乕偟偰傞偲巚偊傑偡丅

丂僎乕儉偺儌僠乕僼偲僨僓僀儞偑偆傑偔偐傒崌偭偰偄傞忋偵丄僎乕儉惈傕崅偔惉棫偟偰偄偰

丂尰忬偱2024擭僾儗僀偺僎乕儉偺拞偱偼1埵傪撈憱偱偒偦偆側婥偝偊偟傑偡丅

丂懠偵4恖僽儔僼偲僞僀儉儔僀儞1夞偢偮丅

丂僽儔僼偼捒偟偔偄偄姶偠偵棫偪夞傟偨傕偺偺丄嵟屻偵僟僀僗3屄懳1屄偺忬懺偐傜晧偗傑偟偨丅

丂僞僀僩儖偳偍傝僽儔僼傪偐偗傞/偐偗傜傟傞偙偲傪擮摢偐傜奜偟偰偼偄偗傑偣傫偱偟偨丅

0817

丂僶儞僨儈僢僋丗儔僀僕儞僌僞僀僪丗媣偟傇傝偵僆儔儞僟傪媬偄偨偔丅

丂弶尒堦恖娷傓3恖僾儗僀丄偍偦傜偔儀乕僔僢僋儖乕儖丅

丂懠僾儗僀儎乕傪悈曈偵旘偽偣傞巜婗姱丄攔悈擻椡栺2攞偺億儞僾媄巘丄

丂巊梡嵪傒僇乕僪傪夞廂偱偒傞惔憒嬈幰乮僇乕僪柤幐擮乯丅

丂巜婗姱偲億儞僾媄巘偼憡惈敳孮側拞丄惔憒嬈偺栶妱偑拡傇傜傝傫偐偲偍傕偄傑偟偨偑丄

丂巤愝偺寶愝偵擖傞偨傔偺僇乕僪廤傔傪擟偣傞偙偲偑偱偒傞偙偲偵婥偯偔偲

丂偡偄偡偄偲恑傒傑偟偨丅

丂悈埵偑忋偑傝巒傔偨偲偒偼儀乕僗儖乕儖偵傕偐偐傢傜偢擄堈搙忋徃偑偒偮偄偲巚偄傑偟偨偑丄

丂寢壥揑偵偼梋桾傪巆偟偨忬懺偱柍帠偵僋儕傾偱偒傑偟偨丅

丂僶僩儖僼僅乕僸儖218丗3愴掱搙丅

丂僗儁僔儍儖僼僅乕僗偑偳偺僞僀儈儞僌偱庤尦偵偁傞偐偑廳梫側婥偑丅

丂僷儔僩儖乕僾偼巊偆偲柺敀偄斀柺丄巊傢傟傞偲栵夘丅

丂傑偁栵夘側偺偼僞儞僋傕僿償傿傕傾乕僥傿儔儕乕傕傒傫側偦偆偱偡偑丅

丂庤寉側傢傝偵庤嶥偵擸傒丄1愴偛偲偵嬞挘偟傑偡丅

丂SOS僞僀僞僯僢僋丗2恖僾儗僀傪擄堈搙忋壓偝偣側偑傜6夞丄慡柵丅

丂師偵弶尒堦恖娷傓3恖僾儗僀傪3-4夞傗偭偰傛偆傗偔偺僋儕傾丅

丂堷偄偨僇乕僪慡偰傪壜擻側尷傝攝抲偱偒傞偲偄偆僂傿儕傾儉丒儅乕僪僢僋傪

丂屌掕偝偣偨偆偊偱偺僾儗僀偱偟偨偑偲偵偐偔偝傫偞傫偱偟偨丅

丂偟偐傕崱儖乕儖傪尒曉偟偨傜丄僎乕儉拞偵幪偰嶥偺妋擣偼晄壜擻偲偁傝丄

丂幪偰嶥傪尒偰偺僾儗僀偼偝傜側傞掅擄堈搙丅

丂晛抜偼3夞偵1夞偔傜偄偼僋儕傾偱偒偰偄傞偩偗偵偳傟偩偗僟儊僟儊偩偭偨偺偐丅

2025

0102

丂擭巒偺儃僪僎丅寢壥揑偵偼僾儗僀嵪傒偺傕偺偽偐傝丅

丂DORASURE乮僪儔僗儗乯丗4恖偱僾儗僀丅10擭慜偵梀傫偱偄傞偺偱偡偑丄偦偺偙偲偼偡偭偐傝朰傟偰

丂怴婯僎乕儉偱偁傞偐偺傛偆偵僾儗僀丅僾儗僀拞偵乽僪儔僗儗傒偨偄側僎乕儉偩傛偹乿

丂側偳偲偺偨傑傢傝傑偟偨偑丄僎乕儉廔椆屻偵僞僀僩儖傪妋擣偟偨傜偦偺傕偺偱偟偨丅

丂僪儔僗儗偲婥偯偔慜偺姶憐偼側傫偲10擭慜偲傎傏摨偠丅

丂僐儞億乕僱儞僩傗僼儗僀僶乕側偳傪椙偟偲偟丄扵嶕僾儗僀拞傪妝偟偄偲姶偠丄

丂僟僀僗儘乕儖傗僪儔僑儞愴偵偍偄偰丄僟僀僗偺柺悢傪娷傔偰慡懱揑偵悢帤偑掅偄拞偱

丂1揰偺廳傒偑偁傝偡偓傞側偲偄偭偨報徾丅

丂堦弿偵僾儗僀偟偨桭恖偄傢偔丄扵嶕偲僪儔僑儞寛愴偼暿僎乕儉偲偟偰愗傝棧偟偨曽偑偄偄偲偺偙偲丅

丂梀傃偲偟偰偼寢峔偄偄偺偱偡偑丄峌棯慜採偲偡傞偲僶儔儞僗偵寚偄偰偄傞偲巚傢傟傞偺偼巇曽側偄偲偙傠丅

丂傑偨暿偺恖偲偼乽僪儔僑儞嫮偡偓乿乽僪儔僑儞偺嫮偝側傫偰幚嵺偙傫側傕傫偩丅尒偨偙偲側偄偺偐丠乿揑側

丂旕僼傽儞僞僕乕側僪儔僑儞娤偺墳廣傪偡傞巒枛丅

丂側偍丄僾儗僀帪偵偼偄偢傟偐偺奼挘斉傕崿偤傜傟偰偄偨柾條丅

丂僗僺儕僢僩傾僀儔儞僪丗4恖僾儗僀仏俀丅偙偪傜傕奼挘崬傒丅

丂僾儗僀偵姷傟偰廃傝巒傔傞偲妝偟偄偺偱偡偑丄偄偐傫偣傫暋嶨偱僗儉乕僘側棟夝偵帄傜偢丅

丂奺僼僃僀僘偺張棟乮偲偔偵怤棯幰偺怤峌娭楢乯傗僼傽僗僩丒僗儘僂偺岠壥夝寛偺弴彉側偳

丂偟偭偐傝攃埇偟偰偄側偄偲偮傑傜側偄儈僗偑丅

丂彑偪晧偗偵娭傢傜偢丄僎乕儉廔斦偱偼僾儗僀儎乕懁偺惉挿挊偟偄偨傔偵

丂寢峔攈庤側偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞偺偼妝偟偄偱偟傚偆丅

丂僺儞僠堦曈搢偱峴摦傪桿摫偝傟傞僞僀僾偺僎乕儉傛傝帺桼搙傪姶偠傑偡丅

丂帢愇丗僋儔僗僞乕偲偄偆攈惗僎乕儉偺懚嵼傪帵偝傟丄揔摉側昍偱偦傟傪嵞尰偟偰5恖僾儗僀丅

丂偦偺偁偲偵杮棃偺儖乕儖乮斦乯偱僾儗僀丅

丂側傫偲丄偦偺帢愇偲僋儔僗僞乕傪崌傢偣偰埨偔偟偨僕僃僱儕僢僋斉傕弌偰偄傞柾條丅

丂梀傇偩偗側傜偦傟偱廫暘偱偟傚偆丅

丂埲慜傕彂偄偰偄傞偲巚偄傑偡偑丄偙傟偽偐傝偼尰忬僨僕僞儖偱偼嵞尰偟偑偨偄傾僫儘僌側傜偱偼偺僎乕儉丅

丂VR娭學偺媄弍偑恑傔偽嵞尰偱偒傞傛偆偵側傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄婡婍偺弨旛側偳偑壠掚梡岦偗偱偼側偔丄

丂幚嵺偵梀傃偲偟偰VR偱晛媦偝偣傛偆偲偄偆帋傒偼峴傢傟側偄傫偠傖側偄偱偟傚偆偐丅

丂帴椡偺懚嵼偼偤傂懱偱懱姶偟偰傎偟偄傕偺丅

丂SCOUT!乮僗僇僂僩乯丗5恖偱僾儗僀丅僒僋僒僋偲妝偟偄偱偡偑丄2000墌傪挻偊傞偲崅偄偐傕丅

丂崱夞偼僗僐傾傪婰榐偣偢丄嵟弶偵忋偑偭偨恖偑彑棙偺扨敪僎乕儉傪壗搙偐偲偄偆嶨偝丅

丂偙偺僎乕儉傪弶僾儗僀帪偵偩偄傇婥偵擖偭偨傛偆偱偟偨偑丄偦偺帪偼偨偭偨3恖偱偺僾儗僀偱偟偨丅

丂恖悢偼傛傝懡偄曽偑偄偄偺偱偼側偄偐側丅

丂Geschenkt乮僎僔僃儞僋乯丗5恖僾儗僀丅偙傟傕摨忋偱丄僒僋僒僋梀傋傞偑2000墌偩偲崅偄偐側偲偄偆丅

丂僇乕僪僆儞儕乕偺僎乕儉偵懳偟偰偼2000墌偼1偮偺婎弨偐側偲姶偠偰偄傑偡丅

丂僽儔僼梫慺偼惓捈偦偙傑偱嫮偔偼姶偠傑偣傫丅偨傑乕偵敪惗偡傞偙偲偼偁傝傑偡偑丅

丂崱擔傑偱柤慜傪僎僔儏儞僋偲妎偊堘偄丅

0105

丂傾儖僫僢僋偺幐傢傟偟堚愓丒Lost Ruins of ARNAC丗弶丄4恖僾儗僀丅

丂僨僢僉價儖僪+儚乕僇乕僾儗僀僗儊儞僩+儕僜乕僗儅僱僕儊儞僩丄偲尵傢傟傑偟偨偑

丂傾儅僝儞偱偺愢柧暥傕傑偝偵摨偠偙偲傪彂偄偰偄傑偡丅

丂僎乕儉傊偺棟夝偺掅偝偲丄惾埵抲偺搒崌傕偁偭偰僇乕僪偺妉摼偼峊偊偰暿峴摦傪儊僀儞偵丅

丂揰悢偺壱偓曽偑偄偔偮偐暘偐傟偰偄傞偺偱恖偲摨偠曽朄傪偲傜側偔偰傕偄偄偟丄

丂偁傞偄偼暋崌揑偵恑傔偰傕椙偟丅

丂1儔僂儞僪偁偨傝丄扵専偵攈尛偱偒傞偺偑2僐儅偩偗偲偄偆偺偼寢峔儈僜偱丄

丂懌傜側偄儕僜乕僗偼僥儞僩廃曈偱曗偍偆丄側傫偰桰挿側偙偲傪峫偊偰偄傞偲

丂偦偆偄偊偽傕偆扵専戉偑懌傜側偄偧丄側傫偰偙偲偵丅

丂側偺偱扵専戉傪堏摦偝偣偨傝丄扵専戉柍偟偱儕僜乕僗妉摼偱偒傞庤抜偑嫮偔姶偠傑偡丅

丂懠僾儗僀儎乕偺儈僗傕偁偭偰丄側傫偩偐傫偩偱彑棙偱偒傑偟偨丅

丂僎乕儉慡懱偲偟偰丄堦搙僾儗僀偡傞偲傾僀僐儞椶傗1僞乕儞拞偵偱偒傞偙偲傊偺棟夝偑

丂旕忢偵傢偐傝傗偡偔丄偲偭偮偒偺偄偄僎乕儉偩偲姶偠傜傟傑偡丅

丂桞堦寚揰偵姶偠偨偺偼丄僎乕儉惈側偺偐廤傑偭偨僾儗僀儎乕偵傛傞傕偺偐丄

丂摿偵拞斦偺挿峫偱僥儞億偑埆偐偭偨偲偙傠偩偗偑栤戣丅

丂柺巕偵傛偭偰僒僋僒僋恑傓応崌偼寚揰柍偟偲偡傜尵偊傞偺偱偼丅

丂怴擭憗乆偺摉偨傝僎乕儉偱偟偨丅

丂

丂僼儘僗僩僿僀償儞/FROSTHAVEN丗枹僾儗僀丅徯夘庴偗偨偩偗丅

丂埲慜偐傜傗偨傜戝偒偄敔偺僎乕儉偑偁傞側偲偼巚偭偰偄傑偟偨偑僗儖乕丅

丂崱擔偵側偭偰嵟戝偺敔偺僎乕儉偩傠偆偲尵傢傟丄憤廳検偼14噑偩偲偄偆丅

丂嬥妟傕5枩墌庛偲偐側傝傇偭偲傫偩偙偲偵側偭偰偄傑偡丅

丂愄偵僒僀僘戝姍愴栶偺奼挘崬傒偑寢峔側儃儕儏乕儉偲壙奿偩偭偨偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄

丂偙傟偵斾傋傞偲慡慠偩偲巚偊偰偟傑偄傑偡丅

0504

丂僄僶乕僨乕儖/Everdell丗4恖僾儗僀傪尒偰偄偨偩偗丅

丂摦暔乮垷恖乯偨偪偱奨傪嶌偭偰揰傪嫞偆僎乕儉丅

丂

丂儚乕僇乕嬵丅僂僒僊丄僇儊丄僴儕僱僘儈側偳丅

丂

丂捠忢丄奨偵嵟戝15枃抲偗傞僇乕僪偼寶暔偲摦暔偲偵暘偐傟傞丅

丂偦傟偧傟偵儕儞僋偟偰偄傞僇乕僪偑偁傝丄摦暔偵懳墳偟偨寶暔傪桳偟偰偄傞偲

丂偦偺摦暔傪嫟桳偺応傗庤嶥偐傜僐僗僩柍偟偱屇傋傞偦偆丅

丂摦暔側傜僇乕僪忋丄寶暔側傜僇乕僪壓偵儕儞僋偑彂偐傟偰偄偰傢偐傝傗偡偄丅

丂

丂帇擣惈偺傛偄儕僜乕僗嬵丅

丂摟柧僾儔偺庽塼傗丄桞堦僑儉惢偺栘偺幚丅懠偵愇偲栘嵽丅

丂偁偲側傫偐僠僢僾偼巻惢偱偟偨丅

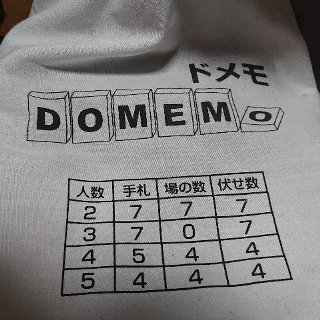

丂僪儊儌丗5恖僾儗僀丅埲慜偵僾儔惢偺傕偺偱梀傫偱偄傑偡偑丄

丂崱擔偼栘惢偺傕偺偑梡堄偝傟傑偟偨丅巻惢傕偁傞傜偟偄丅

丂偱丄偦偺栘惢偼恖悢昞偺昤偐傟偨晍戃偵擖偭偰偄偰嬃偄偨偺偱偟偨丅

丂

丂僪儔僗儗丗5恖僾儗僀丅

丂弶僾儗僀偲側傞奀梞桳傝仌棾擇摢儅僢僾丅

丂

丂偁偄偐傢傜偢儊僞儖僼傿僊儏傾偑偐偭偙偄偄偟僟僀僉儍僗僩偺廳傒傕僌僢僪丅

丂

丂亊報偼僪儔僑儞偵攋夡偝傟偨奨摴丅拞墰嵍偺墛報偼僪儔僑儞偵從偒暐傢傟偨懞丅

丂偪傚偆偳奩摉偺懞偱媥懅傪偟偰偄偨僞僀儈儞僌偱廝寕偝傟偰僟儊乕僕傪庴偗傑偟偨丅

丂崱夞偼嵟廔揑偵彑棙偱偒偨傕偺偺丄5恖拞2恖偼巰朣丅

丂楢実峌寕偺偍偐偘偱僟僀僗傪壱偘偨傕偺偺丄僟僀僗傪懡偔怳傟偽

丂僼傽儞僽儖傕崀傝偐偐偭偰偔傞偺偱側傫偲傕丅

丂僽儔僼丗5恖僾儗僀丅嵟屻偵偝偔偭偲傗偭偰婣傝傑偟偨丅

丂崱擔偼偄偄姶偠偵恑傔傜傟偨傕偺偺丄僟僀僗憤悢偑尭偭偰偔傞偲

丂傕偆梋桾傕側偔嶶傝傑偟偨丅

0629

丂僾儕儞僙僗僐乕僩:4恖丅傂偝傃偝偺僾儗僀偱儖乕儖偑偁傗傆傗丅

丂弌偝傟傞僎乕儉偑彮側偐偭偨偙傠偼偗偭偙偆側崅昿搙偱僾儗僀偟偨傕偺偱偡偑丅

丂偦偟偰杮棃偺僉儞僌僗僐乕僩偺惓偟偄儖乕儖傕偄傑偩偵抦傜偢丅

丂RAUHA/儔僂僴:弶僾儗僀偱4恖丅

丂彫婯柾偺僇乕僪僪儔僼僩偵傛傝丄僇乕僪攝抲偵傛偭偰岠壥偲棙塿傪摼偰偄偔僎乕儉丅

丂忦審傪枮偨偡偛偲偵奺暘栰偺恄條偑帺暘偺廽暉偵偔傞偺偱偡偑丄

丂恄條偺庢傝崌偄偵偍偄偰摼揰偺掅偄恖偑桳棙偵側傞傛偆偵偱偒偰偄傞偨傔偵

丂偙傟偑僩僢僾傪捛偄棊偲偟偨傝捛偄偐偗傞梫慺偵側偭偰偄傑偡丅

丂僨僓僀儞慡斒偑UI偲偟偰傕僼儗僀僶乕偲偟偰傕廏堩偱丄偲偭偮偒傗偡偄儖乕儖傕仢丅

丂崱夞偼彉斦偱揰悢妉摼偵憱傜偢僋儕僗僞儖乮偍嬥乯壱偓傪偟偰偐傜拞斦偱偦傟傜傪弫戲偵巊偭偨偺偲丄

丂僪儔僼僩偱偲偭偨僇乕僪偺曃傝偐傜偆傑偄偙偲僴儅偭偰丄壓偐傜捛偄敳偄偰1埵偱廔傢傟傑偟偨丅

丂彑偭偨偐傜婥帩偪偄偄偲偄偆偺傕偁傝傑偡偑丄偲偵偐偔傢偐傝傗偡偝偲庤弴偺媗傑傝偵偔偝偱

丂側偐側偐僆僗僗儊偱偒傞僎乕儉偩傠偆偲姶偠傑偡丅

丂僪儔僼僩偵偮偄偰偼擸傑偟偔丄嵍塃偺幾杺乮偄傢備傞僇僢僩乯傪偟側偗傟偽側傜側偄帠傕偁傝傑偡偑丄

丂偱偒傟偽帺暘偵偲偭偰偺棙傪慖戰偡傞傎偆偑偄偄傢偗偱丄棳偟偰偼偄偗側偄僇乕僪偑尒偊偨帪偵

丂偳偆偡傋偒偐偲偄偆偺偼傗偼傝偁傝偆傞傛偆偱偟偨丅幚嵺丄椬偑偦傟偵娮偭偰僇僢僩傪慖戰偟偰偄傑偟偨丅

丂

丂椙偄姶偠偺揰悢儃乕僪偲弶婜攝抲偱扤偵傕崀傝偰偒偰偄側偄恄條偨偪丅

丂

丂斦柺偵抲偐傟偰偄偔怴偨側巜帵僇乕僪傗朎巕僠僢僾丅

丂朎巕偑懡偄偲側偵偐偲偍摼丅

丂僝儞僇儅:3恖偱丅僗僉僢僾傗儕僶乕僗偑丄帺暘偑忋偑傟側偄偩偗偺晄梫嶥側姶偠丅

丂偙偺僎乕儉偼偩偄傇傾僫儘僌揑偱丄僨僕僞儖偱傗偭偰傕嵞尰偑擄偟偄傛偆側丅

丂偁傞偄偼僎乕儉惈偵塭嬁偑弌傞嵎堎偵側傝偦偆丅

丂堦曽丄VR偲偼憡惈偑旕忢偵椙偄偩傠偆偲巚偄傑偡丅

丂VR僝儞僇儅丄偁偭偰傕偄偄傫偠傖側偄偱偟傚偆偐丅

儊僯儏乕乛僎乕儉