アナログゲーム日誌7

2019

0101

新年早々からやることになってしまった。

ルーンバウンド第三版:初プレイで4人。

とっつきの悪さと、とっちらかった判定の数々、効果のテキストの中に

フレイバーテキストが混ざっているので読み取りにひと手間かかる文章、

その辺に難点こそあったものの、ゲームそのものはとても面白かった。

戦闘システムと、先にあげたとっちらかった判定のために時間がかかるのも残念。

TRPGよりはコンピュータゲームぽさが強いとも感じた。

今回はドラゴンを討伐するシナリオで、ドラゴンが動き出すルールを把握しておらず、

最後は急遽ドラゴンに向かわねばならなくなってやや焦ったものの見事に勝利。

協力ゲームではなく、討伐成功した一人のみが勝つというルールなあたりも、

ソロプレイっぽさがある。

今回はそのつもりもなく唐突に始めさせられてしまったが、

もしまたやるなら、最初からこれをやるという指定を受けたうえで、

そのつもりで臨む必要はあると感じたくらいには重い。

内容的にも時間的にも、TPRGのシナリオ1本と一般のボードゲームとの中間という感じ。

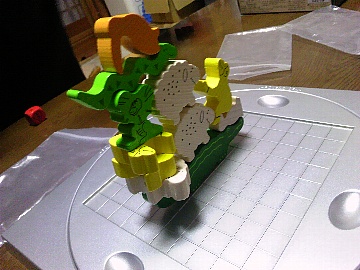

全体マップ。横からの撮影になってしまった。

ドラゴン討伐時の装備やスキルなど。

ライフや知識トークンは小物で代用。

チルノイ:5人でハウスルール。気づけば2007年製で長く遊んでいるものだ。

イマジナリウム:イノベーションをやろうといわれて、間違ってこれが思い浮かんだ。

そのことを告げたら、じゃあこちらにしようということに。

得意なゲームではないのだが、今回は助手の獲得に恵まれて見事に勝ちをもぎとれた。

他に鉄鉱の大量獲得と得点製造が活きた。

今日は勝ち上がりだったのでそれなりには気分は良い。

0102

連日のゲーム。

バルバロッサ:リンク先は日本語版。他言語でも翻訳説明書がついていたり、

そもそもゲーム中には文字など使わないので、ゲーム中には言語は関係なかったり。

各人が自由に粘土であいまいなナニカを作って、他者に適度に当ててもらうゲーム。

精巧だったり特徴的だったりしてわかりやすすぎてもいけないし、誰にもわからなくてもいけないが、

何を作ったかは形状によらずゲーム開始時に固定したモノとして言い張ることはできる。

今回は4人(=1人につき2作)でプレイ。

だいぶ楽しいのでもっと回数を重ねてもいいゲームだが、人数と面子にだいぶ左右される。

今回の製作品たち。果たして何を表現しているのか。

今回一番の問題作。どうみても銘菓ひよこです。ほんとうにありがとうございました。

答え合わせ。

緑、日時計・ステルス戦闘機。

黄、トンネル・飛行機

青、バトン・時計

赤、赤血球・

正月といえばみんなでバルバロッサ!みたいなイメージが仲間内で強いかと思っていたが、

過去の記録を確認すると特に正月にやっているわけでもなく、前回のプレイも16年夏という半端さだった。

ある程度より以前の記録ほど抜けが多かったり曖昧だったりするが、記録以上にプレイはしているような?

他のゲームにしても、もう少しプレイ間隔が短かったのでは、と思うこともあったりする。

あくまで感覚問題で、記録のほうが正確かもしれないし、そのへんは結局判断つかない。

フッチカート:短時間で終わるカードゲームとして挙げてもらって4人プレイ。

以前の感想(20180603)と同じままに手軽に楽しめた。

うまい相乗りができると嬉しいし、2や3といったブタ札ばかり揃うと厳しい。

今回はプレイヤーの一人が、毎ターン誰にもカードを負かされずに完封するというスーパープレイが起きた。

0224

方面に行ったついでに少し遊んで行った。久々に会う面子も。

ボードゲーム以外で1戦だけして帰るといったのに結局3ゲーム。

ワニに乗る?/Tier auf Tier:動物の動物。Animal of Animal。

「お背中にのる?」という別の邦題もあるようだ。

今回は横置き・平置きありにしたので若干簡単だったが、ターンテーブル式にしたものの

揺れを恐れられてほとんど回されず。

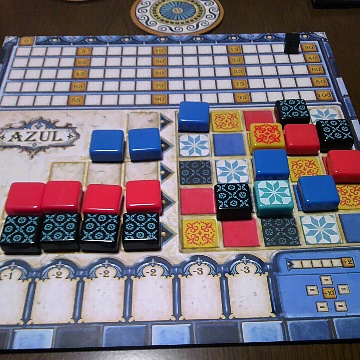

アズール/AZUL;初プレイのドラフトゲーム。インスタ映え。

積極的なヘイトドラフトよりは建設的なドラフトをしたほうがなにかとよいゲーム。

全員の盤面は常に見えていて、得点目的でドラフトするだけでもヘイトドラフトを兼ねることはありがち。

今回は3人だったが、例にもれず最大5人までの人数ではプレイ感覚が違うゲームだろう。

またプレイしてみたくなるゲームだった。

イノベーション + エコーズ:以前プレイした時のルールは覚え違いだったらしい。

うまく回らなかったが、一時はリーチまで持っていくことができなかなか楽しめた。

遊ぶたびにルールを忘れ、序盤の戦略を間違えて足踏みしていたのが痛い。

1001

パンデミック:ローマの落日:パンデミックのシステムで古代ローマの衰亡を表現。

これまでのシリーズとは違い、戦闘と軍団があるのが一番大きな特徴。戦闘は専用出目によるダイスロール。

他には「アウトブレイクマーカー」代替の「衰退」を1つ進める代わりに特殊カードの効果を増幅したり、

外敵の侵攻には規定ルートがあることなども特徴的。時代が時代なので飛行機がないのが地味につらい。

それぞれの方面からせめてくる蛮族たちに対して前線基地を築いたりして時間を稼ぎ、

「ワクチンの開発」にあたる「同盟」を結ぶことでローマに平穏をもたらすことが目的となる。

同盟を結んでも「撲滅」がないので一見して脅威が残り続けるように思えたが、同盟済みの蛮族コマは

条件を満たすことで味方の軍団コマにできるため、終盤において強力なサポートへと転換する。

初プレイということで基本ルールに難易度並(反乱カード6枚)で二人プレイ。

紆余曲折があったうえで山札が尽きる最終ターン、ダイスロール如何となる最後の戦闘を

見事制してぎりぎりとはいえローマを滅亡させることなく耐えきれた。

衰退までには余裕があったので、1度だけ適用させた効果増幅はもっと使ってもよかったかも。

シリーズおきまりの手札の7枚上限はかなり厳しいものがあった。

ローマ帝国の広さを思い知ったり当時からの地名を覚えたりするのもシリーズにありがち。

シリーズといえば、パッケージに「SURVIVAL SERIES」とあるのだが、果たしてこれは

パンデミックシリーズのことを指しているのか、さらに包括的な枠組みがあるのかどちらだろう。

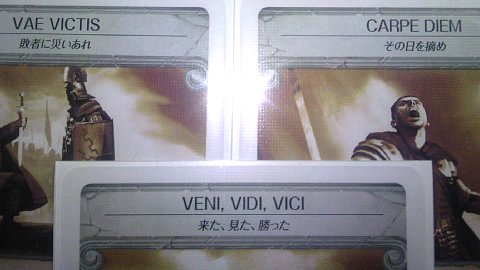

特殊カードの名称は今も残りよく知られた言葉が使われていて盛り上がるフレイバーだ。

VaevictisといえばMTG日本語版クロニクルで「暴虐の覇王」と訳されていたものが、

実は固有名詞を超訳してしまったもので誤訳だった、という旨が去年22年ぶりに言及されていたり。

言葉を分けて意訳すればこちらのとおり、敗者に災いあれ/Woe to the vanquishedとなる。

なおMTGのそれの読みはヴァエヴィクティスだが、こちらはラテン語でワエウィクティース。

1109

新規3件とパンデミック:イベリア。イベリアはマラリア有でぎりぎりクリア。

進撃の巨人ボードゲーム:キャラゲーかと思ったが結構よかった。

プレイヤー1人による巨人側と、プレイヤー1人から複数人による調査兵団側に分かれてプレイ。

調査兵団側は攻略上最低2キャラは必要で、最大はキャラクターの数だけ参加してよい模様。

兵団キャラが増えることで有利になりそうに思うが、いわゆるファンブル分が巨人の行動力となり、

人数が増える事はファンブルが増加することに繋がるし、巨人側の攻撃には範囲攻撃も多いので

必ずしも有利とはいえない良いバランスをしている。

とりあえず3人プレイで、兵団側は2人が2キャラずつ担当で遊んだ。

立体機動装置をイメージした移動で、塔を足掛かりに巨人の体を登っていく原作再現フレイバーが良し。

巨人には数字の書かれた板が刺さっているが、これは兵団コマを置くための足場なので

巨人がなにかされているといったわけではない。兵団側が頑張って登ったところで、

巨人の一撃でまとめて振り落とされたりなんてこともある。

巨人の体力を奪うだけなら簡単なのだが、瀕死状態の巨人の暴れぶりは厄介であるし

決まった手順でないと止めを刺せないので簡単には狩らせてくれない。

ダイスゲームではあるがそこに嫌な感じはないが、今回は1人で2キャラを操っていたために

キャラAとキャラBとの間でダイス目が逆だったらば…ということはしばしばあった。

ダイスが好きなだけ振りなおせるというのが抵抗感を下げる要因だったと思うが、

振りなおすとファンブルの発生率もあがるわけで、そういうところでやはりバランスが良い。

ゲームシステムとフレイバーの噛み合いが実に良いゲームだった。

シャドウレイダース:正体隠匿系の陣営別サバイバル。

今回はお試しということで若干不正確な形でのプレイとなった。

5人以上からはシャドウとレイダーの2陣営+いずれの陣営でもないシチズンに分かれるのだが

今回は4人だったのでシャドウとレイダーが2人ずつ(陣営チームは常に同数ずつ)のみでプレイ。

ダイスロールで自分の行動が決まってはいくのだが、行動内容に選択肢がある場合は

任意で選べるのでダイス任せの割には行動を制御できる。

ゲーム開始時点では味方であるはずのプレイヤーの陣営すらもわからないのだが、

これを推理カードの使用(使えるかはダイス次第)や他人間のやりとりを見ていることで

だんだんと誰が同じ勢力かどうかが見えてくる。

今回は味方であるはずのプレイヤーが、こちらからは味方の判断がついたあとでも

あちらからはまだ判断がつかなかったようでいらぬ同士討ちをして敗北に至った。

この手のゲームは基本的には奇数人数が判断基準の振れ幅としてよいかなと思っている。

悪くはなかったが、5人以上で遊んでみたいものだ。

なつめも:なつやすみシミュレーション的な。

上のシャドウレイダースと同じコザイクで作られている。

夏休みをいかに友人と過ごすか、あるいはあらゆる分野で一人没頭して楽しむか、

はたまた家族旅行に出かけてしまうか、とにかくより充実ぶりを発揮した者勝ち。

しかし遊んでばかりもいられない。夏休みの宿題もこなさなくてはならないのがつらいところ。

「言い出しっぺ」による召集に応じるかどうかにはチキンレースな要素があり

時としては言い出しっぺ自身が辞退することも珍しくない。

キャラクターには男女の性別もあり、友情や恋心をはぐくむ要素も面白い。

今回もちょうど、特定プレイヤー間でイチャコラ状態になりだしていたので、

嫉妬するかのように異性側を追ってみたら結果的には略奪に成功した(笑)。

示される行動予定の中には条件達成で称号を貰えるものもあり、この称号の所持数が

最終的に大きな得点になりうる。今回は称号報酬で高得点を得ることができ勝利したが、

他のプレイヤーの動き次第では称号条件を満たせずにいたかもしれない。

2-5人用ゲームだが、これも多分に漏れず最大人数に近いほうがより楽しめるだろう。

ただし5人に足らない場合はNPC転校生を追加するルールで1人分は補われうるのは良さそう。

1215

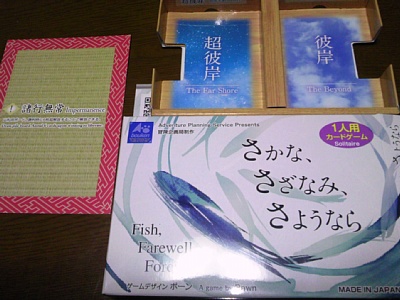

さかな、さざなみ、さようなら / Fish, Farewell, Forever:シェフィやゴリティアと同じ作者で、これもソリティア。

デッキ≒手札を無くしていき、最終的にすべてを無に帰すことが目的のカードゲーム。

初回プレイでの結果。彼岸に2枚残し、デッキに1枚残しで詰んで終了。

この後回数を重ねたが、このプレイよりも悪い結果になってしまった。

クリアには程遠いが、災難続きのシェフィよりもずっと心穏やかにプレイできる。

ボジョレーティング:ボジョレーの出来具合のコピーをネタにしたカードゲーム。

コンポーネントも準備も簡単なのだが、ゲームの得点集計がやや面倒だった。そこがキモではあるのだが。

これとは別に「ワイン商」「ワイナリーの四季」「Wine RATING」など、ワインが題材のゲームは案外とあった。

ヴォーパルス:ひっさしぶりのプレイで度忘れしていた。

前にプレイしたのがブラウザ版の「ほぼヴォーパルス」という印象だったので確認したら

2013年の12月ということでまる6年前だった。

経年がもたらすものをすっかり忘れていてメリット能力と勘違いし1ターン目から大失敗。

基本的にはデメリットで、時として性能変化や小メリットをもたらしうる、といったもの。

もっとも、1ターン目の失敗がなくても勝てたかどうかはまた別。

2020

0103

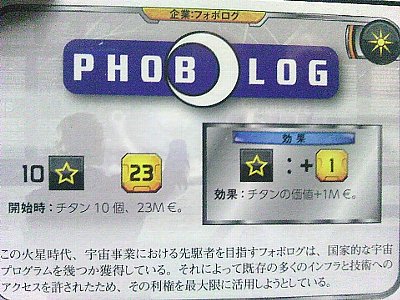

テラフォーミング・マーズ / Terraforming Mars:火星地球化の多人数対戦型ゲーム。一人用もあり。

素直にテラフォーミングが題材だが、今時だと言葉から漫画「テラフォーマーズ」を連想してしまう人も出うるが、

そういう戦闘的なものはない。ただし彗星爆弾的なものは時々。

各プレイヤーは火星開発企業となって、各々のやり方で火星の居住化を発展させていく。

グローバル・パラメータという気温、酸素濃度、海洋の全てが規定量に満ちた段階での点数を競う。

協力型ゲームではないためか、たとえば気温が高すぎてテラフォーミンス失敗、というようなことはなく、

これらはあくまでゲームの終了条件として設定されている。

しかしながら、フレイバー的噛み合いのあるゲーム効果ではこれらが条件になることが多く、

海洋のサイズが一定量以上必要であるとか、気温が何度以内あるいは以上である時など、

できうる行動に影響してくることはあるので常時注目することになる。

今回は初プレイということで、全員が初期資金と初期手札多めだが特色をもたない初心者企業でスタート。

他に企業ごとに特色(メリットとデメリット)がはっきりしたスタートカードが用意されているようだ。

選択企業と初期手札によって最初の行動指針が見えてくるのでまずはそれを見定め、

世代(=ターン)が変わるごとにカード追加のチャンスがあるので、そこで新規カードを獲得して

次の段階へ進めていくか、方針を変えてみるかなどを選ぶことになる。

世代ごとに4枚の新規カードが渡されるが、これを手に入れるにはお金が必要なので全部を抱えることはできず、

自分に必要がないものや、今世代で使えそうにないものは避けておいたほうが節約になる。

配られたカードとそれまでの手持ち・展開済みとで噛み合っていると無理をしてもいいが、

これがなかなかそうもいかずに取捨選択に迷いが出る。

なんだかんだと5人でやり進め、最終的には1位が60点超え、他は50点未満と大差で終わった。

ゲームを始める前はかなり面倒くさそうに見えたが、いざ始まってみると常に楽しむことができ、

これはぜひまた遊びたいとしっかり言える良ゲームだった。

コンポーネントが豪華。お金を表すトークンが金銀銅のメッキ製。

その他の資源やマーカーに使うトークンはクリア。形はすべてキューブだが数はやたら多い。

トークンを置く資源ボードが平面なのでずれ易いのが難点。2枚重ねにして凹凸によるガイドがついていれば

ベターだったとは思った。もちろんコストに影響するのだが、メッキ加工の時点で大概ではある。

他に4人プレイのイノベーション:エコーズをプレイ。

先のゲームと同じく、題材として文明発展競争というのはわかりやすくよくあるパターン。

0412

テラフォーミング・マーズ:2回目のプレイ。

今回は盤面を変え、企業も2種ランダム配布からの選択によるルールを採用。

このゲームはアイコンを使用しているが、同じ意味のテキストが併記されており、

アイコンの意味を忘れてもすぐに理解できる良い作りをしている。

もちろん慣れればアイコンを見ただけでより早い理解となる。

ルールやカードの情報が簡易であればグローバル対応も込みでテキストレスはありだが、

複雑なゲームなのにアイコンに頼りすぎて説明書必携なゲームがちらほらある。

このゲームは感覚的には邪魔とランダム性の減ったドミニオンのようなもので、

自分がうまいこと回している気になっていても実は悠々と差をつけられていたりして、

ペース差もよく見ておかないと生産性の高そうなシナジーがあっても負けてしまう。

ドミニオンでいえば、アクションとドローの数はすごいが点数を取りにいけないデッキな感じ。

今回は企業プレイは初だったこともあり、企業の特色を活かしきれずに負けた。

このご時世なので部屋に集まってボドゲというのもいかがなものかと思ったが、

2時間もせずに終わると思って始めて、3時間前後かかってしまったのは誤算だった。

ぞんぶんに楽しめたのはいいが、これで次にこういうゲームをやる機会はいつ来かはもう怪しい。

もともとプレイへの参加ペースは落ちているが、しばらくは意図的に控えることになる。

0809

久しぶりに多人数で集まってアナログゲーム三昧。

EXIT以外は全て過去プレイ済み。EXITもシリーズとしてはプレイ済み。

The Battle for Hill 218/バトルフォーヒル218:2人専用。

結構気に入っていたゲームだが、プレイ機会の少なさとユニットカードの確認不足から

以前用いていた戦術や定石をすっかり忘れてしまって2連敗。

それでも2戦目はやりきった上での敗北なので満足感はある。

ユニットをOGREという別ゲームに置き換えたスキン替えである

「OGRE:218高地」というバリエーションも出ていた。

また、Board Game Arena(要アカウント)でオンライン対戦が遊べる。

ゾン噛ま:4人プレイ。

これはとにかく苦手。単に気づくのが遅いこともあれば、

集中力を意図的にも無作為にも逸らされてる間にすぐやられる。

というか、やられたことにすら気づいていないことの多い事。

気づいたらゾンビになっていた、というフレイバー感はある。

ファブフィブ / FabFib:5人プレイ。

これも苦手。なのだがゾン噛まに比べると他のプレイヤーも苦手なようで

相対的にそこまでひどいことにはならない。今回は人数が多いのでスタートプレイヤーからの

順番も結構影響があるように感じられる。

全体的にアグレッシブに動いていて、嘘でもほんとでも900番台の出やすいこと。

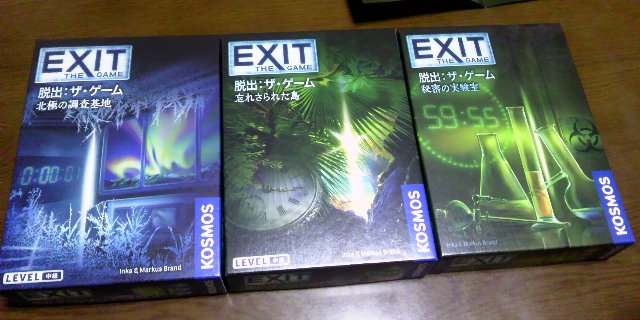

EXIT 秘密の実験室:今日の目玉というか目的。5人でプレイ。

ゲームの性質上細かいことは言えないし、パッケージ以外の写真も見せられないが、

あいかわらずなかなかみょうちくりんな謎解きであった。

今回はあまり貢献できなかったのは心残りだが、蓋を開けねばそれもわからず。

過去シリーズのプレイ経験から、出題に対しておかしな疑念をもってしまっている(笑)。

ヒントに頼らないこと優先で時間をないがしろにしてしまったので

2時間弱のプレイ時間に有効ヒント2枚で低評価に。

時間を意識して適時ヒントを確認していったほうがスコアは伸びる。

いつになるかはわからないが、また次も5人で遊べれば丁度良いだろう。

シャドウレイダース:5人プレイ。

結構前にやったつもりだったが、前回は去年の11月9日だったのでそこまで前ではなかった。

今回はシャドウ2人、レイダー2人、シチズン1人とちょうどいい配分。

シャドウが勝手に仲間割れしていたせいと、レイダー側シチズン側ともに同じ特殊勝利で

シャドウのみが負けという形に終わった。

バトル要素や正体を明かすタイミングのズレなど、正体隠匿系にしては

バレ=負け、ではないのはいい具合にゲーム性を持っているが、運要素が強めでもある。

レジスタンス:6人プレイ。

レジスタンス側4人、政府(?)側2人。これもわりといい人数。

1戦目政府側、2戦目レジスタンス側に振られたがどちらも勝ち抜けた。

1戦目については自分ができることは最終盤での言い訳タイムくらいで

順番の都合でミッションに出てもいないのに疑われ続け(それは正解だったが)

まともに参加できていないのがつらかったが、相方がうまく騙しとおしてくれた。

2戦目はわりといい動きだったと思うが、これも決定打で推定の敵対者と

完全に袂を分かつ間柄となって確率2分の1の投票みたいな中でなんとか信頼を勝ち得た。

場の問題もあって、ゲームRP外の対人メタが強めに入ってしまうのが惜しい。

テラフォーミング・マーズ:5人プレイ。

時間ははかっていなかったが、終了時間から推定で3時間前後やっていたのだろうか。

この人数でのプレイに加え、拡張セット「ヘラス&エリシウム」のエリシウム盤を使い、

さらに拡張「プレリュード」のプレリュードカードを適用した結果の長さだろうか。

このゲームはやはり見た目に反してルールのわかりやすさはダントツで高く、

再確認するのもすぐに済むので助かる。アイコン等の利用がうまく作用している。

短期間にだいぶ遊ばれているのか、カウンターマーカーのメッキが剥げたり錆びだしたりしていた。

お盆の前後にもう1度集まりそうだが、そのあとはしばらくなさそう。

2021

0101

正月一日から早速。去年さっぱりだったので久しい。

Villagers:開拓カードゲーム。3人プレイ見物→4人プレイ。

ドラフトの結果とごく一部の技術提供くらいでしか他人に干渉する内容がなく、

牧歌的な見た目通りにヘイトを生みにくい競争ゲームになっている。

盤面が広がりやすく、全体の視認性・把握には欠けるのだが、

ルールとカード1枚あたりの表示はわかりやすく、とてもとっつきやすく面白かった。

Timeline:歴史雑学による時系列当てゲーム。4人→5人でプレイ。

プレイヤーは年号を隠された出来事カードを、年号の明かされた既存の出来事群の中に

それが正しいと思う位置へ置き、当たれば手札は減り、外れたらドローで

手札が尽きた人から上がり。

今回は出来事編、発明編、博識編を混ぜてプレイ。

こういう際どい関連内容もあったり、出来事を直接しらずとも関連するものごとや

年代から予測して探っていくこともできる。

一見、知識量と経験に勝る大人のほうが有利そうだが、進行形で勉強をしている

小中学生あたりは記憶力で勝りそう。知育にも向いている。

古い時代ばかりではなく、近代や現代(20xx年)もばっちり収録。

ウソツキシャーマン:ダウト系のブラフゲーム。5人→3人でプレイ。

フレイバーとして中央にトーテムポールが建てられるが、円陣を組んで遊ぶ都合として、

正直邪魔なところではある(苦笑)。

特色としては勝ち筋が2つあり、手札を無くすものと、4ポイントを稼いだものとになる。

ダウトを宣言できるのは直後のプレイヤーのみ、他人の嘘を暴いたり

呪文によって正しく積まれた札を当てたプレイヤーにポイントが与えられる、

呪文で当てられた札は削除されていく点などでダウトとは異なってくる。

誰もセオリーなどもっておらず、初回はみんなバカ正直にやってしまった中で

呪文でポイントを取り続けたプレイヤーが勝利した。

その後も何度かやったが、なかなかセオリーこそつかめなかったが、

いくつかのやってはいけない行動と、やってしまった場合のリカバリーなどは見出された。

サクサク遊べることもあって楽しかった。

Dixit Odyssey:仲間内で正月名物になっているバルバロッサをやるはずだったが、

粘土が硬くなりすぎていて断念して5人Dixitをやった。

お題「ジャイアントロボ」のハマり具合が今回一番の盛り上がりだったと記録しておく。

0102

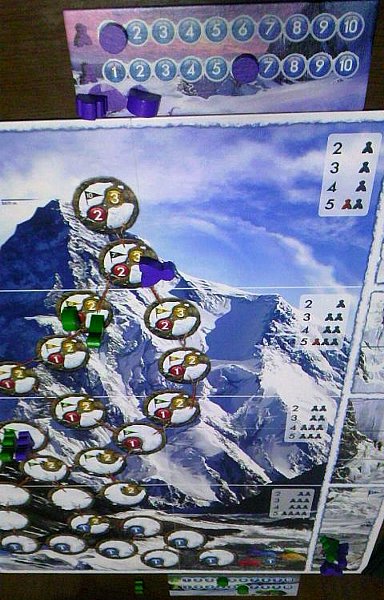

K2:エベレストに次ぐ世界2番目の高峰K2の登山競争ゲーム。

登るだけなら簡単なのだが、生きておりねばならない。

各プレイヤーは1人につき2つのパーティをもち、パーティはそれぞれが

最高到達点に応じて得点する。プレイヤーはその得点合計を競う。

標高があがるほど難易度も得点もあがり、そして死の危険性もあがる。

行動力をランダムで決めることになるデッキは、1周する間は全体のカード内容は

固定されているわけなので、デッキに眠ったままのカードも含めて体力配分という事になる。

ルートごとに決められた必要行動力に消費順応値(順応値=体力・生命力)、

それに準ランダムの天候影響やハイペースペナルティなど、進退の選択を迫る要素がある。

パーティにつき1張りのテントがあり、これでやりすごすこともできるが現実同様に厳しく、

テントを張りきれずに、あるいはテントの中で命を落とすことも十分あり得る。

特に余裕のある時に張っておいたテントではなく、緊急で設営を要するような

切羽詰まった状況であればなおさらに死が覆い被さってきているのだ。

でまあ、実際に2人でゲームをプレイ。

手札の調子がいいからと天気も見ず、妥協点も見つけず、

「今体力があるからダッシュしよう」と突き進んで登頂こそ果たしたものの、

下山ルートの確保に失敗して進退窮まって吹雪の中に飲まれてしまった。

もう1つのパーティも登り始めたが、相手プレイヤーは安全に2パーティを動かしきったので

点数勝負にもならずに敗北した。

ゲーム的には必ずしも登頂しきらずともよく、チキンレースとしてより手前で

引き返して生還し、着実に点数を稼ぐパターンもある。

プレイヤーが増えてくるとルートに渋滞が発生するので、より進退が難しくなるだろう。

モチーフとあいまって楽しめたが、(登山としても)いかにも初心者な動きだった。

イノベーション:4人プレイを2回。

1戦目は単に選択ミスなどプレイングによる敗北。

2戦目は自分はドロー系無し、左右は互いに作用するドロー系過多の酷い差で大敗。

このゲームは苦手ではあるが面白い。

テラフォーミング・マーズ:参加せず。4人戦をされたが、1プレイ3時間はかかっていた。

0307

不本意ながら連れていかれていくつかを。

狂気山脈:久々のプレイ。

狂気による行動制約が面白いのでプレイにノった。3人。

前にやった時は失敗してクリアできなかった記憶だが、今回はとりあえずクリアはできた。

ただし2回やって11点満点中の2点と1点だかの低評価。

今回我ながらチートだと思ったことが、「歯を見せない(口元を隠す)」という狂気に対して、

このコロナ禍でマスクを付けたままだったのでなんらペナルティにならずに楽々プレイさせて貰った。

他の狂気については、同じ内容でもプレイヤーによっては実行するのに得手不得手がある事が露見し、

レベル1からの狂気でもペナルティの度合いの高低が激しいと感じられた。

上級ルールでは狂気が上書きではなく重ね掛けになるので、もうコミュニケーションどころではないだろう(笑)。

K2:前回やって気に入ったので今回もプレイさせてもらった。

3人で始めるはずだったが、都合で今回も2人のサシになってしまった。

難しくなるのはお互いさまだしと冬の悪天候(?)だかの難易度で開始。

結果的に勝利できたが、最後の天候シートの影響でぎりぎりの勝利。

頂上付近での最終1ターン前の2点風雪ダメージと、最終ターンの足場影響の必要移動力+1が

どちらもぎりぎり回避できる数値で来ていたので、手前の動き次第では詰んでいた。

今回は2張りのテントの使いどころも良かったが、1つ場所がずれているだけでこれも怪しい。

トウキョウのハト エサバ・バトル:ダイソーの100円ゲーム。

自軍のボス鳩が敵味方問わず四方囲まれると負けで、うまく鳩を配置したり移動させたりして

将棋の王手のように追ったり逃げたりしていく。

展開できるマスの最大サイズが4×4なのだが中心はなく、外の辺にあたる部分が移動することで

中心点がずれていくのが特徴的だった。

ルールはさほど難しくないが、ゲーム的にはとても苦手。

とりあえず推定100円分遊んで終えた。まあ100円なら、という感じ。

このゲームでは鳩の英名をDoveとしているが、Doveは白い鳩で、灰色の鳩はPigeonなので

ゲーム英名またはゲームイラストは誤りである。

ごく個人的な意見としては、タイトルも「餌場取る」あたりが良かったと思う。

「エサバ・バトル」はゴロが悪い。

ダイソーは100円で沢山のゲームを販売しているのはすごいと思うが、

もちろんどれもボリュームも相応にはなってしまう。

それでも中には個々人で気に入るものもあるかもしれない。

他にクトゥルフレムルスのプレイと、説明だけ受けたものなどがあったが割愛。

0425

雑記の文体変更に伴い、こちらもこの回から文体が変わりました。

アナログではなくデジタル回。

Board Game Arena(略称BGA)+Discordに誘われて遊びました。

ゲームは「レス・アルカナ/Res Arcana」を初プレイ。ベースルールがMTGに似た部分が強く、

ゲームカードにはテキストいらずのアイコン完結型で、ルールが非常に覚えやすかったです。

まったくの初めてだったのでランダムデッキで遊んだものの、ルールを知ってしまえば

ドラウトルールでプレイするほうがより良い感じがします。

0704

レス・アルカナ / Res Arcana:アナログ版を入手したのでやろうと誘われ行きました。

面白さやおおまかな遊び方はわかっているので導入は楽でした。

とはいえ、各カードの使い勝手や優先度合を全く把握できておらずに、

マジックアイテムやキャラクターの噛み合いを読み違えたり、ドラゴンを無駄に抱えたり、

下手くそなプレイが続いてしまいました。

ドラフトでのカードの選択時には以下の優先度で考えると良いと教わりました。

即時性の獲得や効果があるパワー(起動型能力)>自動獲得能力>能動収集パワー

攻撃効果はほぼ損なのでドラゴンなどは優先度が最低になるものの、

ドロー≒獲得効果ももつ「エルフの弓」であれば最優先組に入るなんてこともありますし、

ドラゴンも「ドラゴンの巣」があるならば抱える価値があったりするなど、

状況如何で選択優先度が変わることもあります。

「ドラゴンの巣」は力ある場所/Power Placeとしては恐ろしく強力です。

プレイだけじゃなく写真も下手でした。

拡張1 光と闇 / Lux et Tenebraeの用意もあるということでそれもプレイ。

各タイプのカードがそれぞれ追加され、デーモン種族やスクロールといった要素も加わりました。

スクロールはマジックアイテムの劣化版のようなものですが、それ専用の効果もあったり、

主として取りたいマジックアイテムが取られている時の代替に使えたり、保存して別ターンで使うなど

思っていたよりは汎用性があったのはよかったです。

デーモンは単体では他のアーティファクトと大差ないですが、デーモン間でのシナジーによって

固めて使うとより効果を得られ、実際に今回もその動きが見れました。

拡張はなくても十分楽しいですが、最大4人プレイが5人プレイに変わることや、

プレイがマンネリになってきた時などには功を奏することでしょう。

個人的に唯一の惜しいと思った点としては、オリジナルはカードに言語が不要で、

覚えやすいアイコンだけでカードがほぼ完結出来ていたのに対して、ある程度テキストが出てきたので

視認性や導入時のわかりやすさは下がったかと思います。

結果的な他プレイヤーからの妨害要素こそあるものの、他プレイヤーのアーティファクトや点数に

直接マイナスの働きかけをすることがなく、常に終わりに向かって建設的に進んでいくため、

ゲーム時間の30-60分という数字が目安通りに機能するのはとても素晴らしいです。

色ごとにわかれたエッセンスの理解には、TCG経験者だとより簡単なようです。

1017

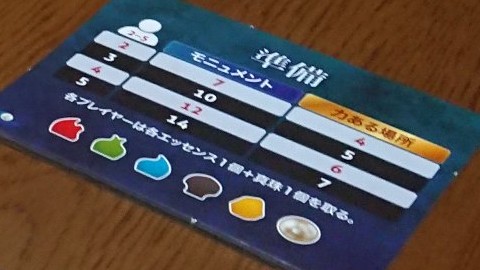

レス・アルカナ:拡張1にさらに拡張2 力の真珠を加えて4人プレイ。

真珠という新エッセンスが登場。1ゴールドか任意の2エッセンスに変換可能で、1得点でもあります。

初期リソースとして全員に1つが配られていますが、これをエッセンスに替えてしまえば

一人だけ1点後退することになるので、よほどの使途でないと躊躇われます。

適当にカード間のシナジーを築いていった結果、毎ターン1真珠と1モニュメントを

獲得できる状況に持っていけましたが、こちらのリーチを抑えられて負けました。

ゲーム的には面白かったのですが、始まりが遅かったうえに時間がかかってしまったのでお仕舞い。

せめて軽くと拡張無しでもう1戦したのですが、ドラフトをまともに見ていなかったため

隣のプレイヤーが理想的な手札であっさり勝利してこれもお仕舞い。

ウソツキシャーマン:正月にプレイしています。今回は4人。

改めて紹介するほどでもないですが今日のプレイ記録として。

呪文(今回は占いと言っていました)を駆使していくといいのですが、

今回はみんなおとなしく呪文もダウトもほぼ無しで進み、

特になんということもなく手札を使い切って上がってしまいました。

たしかもっとアグレッシブに宣言かけていくべきだったと。

1107

レス・アルカナ:二人プレイで2戦。勝ちと僅差負け。

特に2戦目ではお互いにアーティファクトを出し切り、力ある場所や

モニュメントは買切るわでやり切った感が強いです。その上で1点差。

とはいえ、二人しかいないので場のリソースを半分とれなければ格差になるので

そうしていかなければならないんでしょうね。

他においてもプレイ感は3-4人とは勝手が違いました。

メニュー/ゲーム