アナログゲーム日誌8

2022

0102

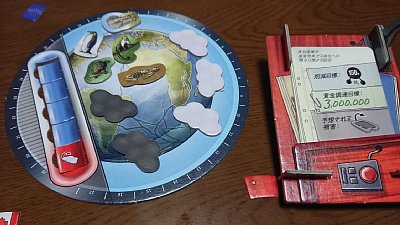

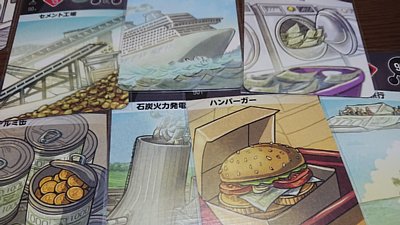

京都議定書:まさに京都議定書、SDGsを題材にしたゲーム。

なのですが、黒い、黒すぎる(笑)。

プレイヤーは各国代表になり、議定書でランダム共通デッキから論文カードを2枚引き、

自国からの主張としてそれを発表します。

90秒という協議時間で各プレイヤーはそれぞれが手札かお金のリソースを出し合い、

それによって問題解決を図りつつも自国の利益を最大限に上げるという内容。

一見協力ゲーム化かと思ったのですが、あくまで一位競争。

が、各国の行動指針というのはプレイヤーの一存ではなく、プレイヤーに配られる

3枚の団体カードによって左右されます。うち2枚を選んで決定。

ゲーム終了時の得点に大きく関わるのですが、たとえば自然保護団体なら反工業的な狙い、

自動車メーカーや鉄鋼業ならその生産を妨げられないこと(拡大すること)が狙いになります。

相反する内容のカードもありますが、3枚中2枚の選択なので近しい2つを選べるでしょう。

そして決着では、地球環境を守れた場合は素直に首位得点者が勝利です。

が、環境崩壊した場合、首位は問題国として糾弾され、第2位が勝利となります。

4人プレイで一回目はルール確認の回し程度の手探り。

特に問題もなく無事環境を守り通せて首位の勝利で終わります。

2回目。システムへの理解が進んだことや説明書にも書いてある賄賂の横行など、

途端に利己的なプレイが続けられ環境は崩壊。

たいしたものでもないですが、軽くロールプレイめいた感じに進めたりと、

ゲームというか遊びとしてかなり楽しめました。

コンポーネント。環境汚染度を表すボードとチップ。

論文を発表するためのテーブルボード。

「豊かさカード」はすべてのカードイラストにお金を表すなにかが書き込まれています。

食べ物はお金、煙もお金、紙飛行機は紙幣を折って!

今回は汎用チップを使って済ませましたが、ゲーム用の札束もあります。

その他:テラフォーミングマーズ(不参加、3人)

レス・アルカナ(拡張2までフル、4人)

テストプレイなんてしてないよ!、チルノイ、ファブフィブ、フッチカート(各2〜4人)

上記をプレイ。京都議定書以外は過去プレイ済み。

0103

プレイ記録だけ。

テラフォーミングマーズ4人。

ブラフ5人。

ハリー・ポッターTCG2人。

クトゥルフ・レルムス4人。

クォーリアーズ3人、4人。

0224

生物学カードゲームCELL:ダイソーにて、噂になっていたカードゲームを見かけたので

今日の購入予定外でしたが手にしてしまいました。

リンク先は本家のアウトブレイクというバージョンで、ダイソー版はシンプルスタイルの

ジェネリックという別ルールのバージョンになります。

まだ中身の確認に至っていませんが、公式サイトでアウトブレイクのソロプレイが遊べるので

今日はそちらだけ試してみました。

TCGかと思ったのですが、カードセットは固定のゲーム。

1つ税込み110円で2種、なんなら100枚スリーブとデッキケースを買っても440円と

下手なTCGのブースター1・2パック程度の安さに、客としても採算が心配になってしまいます。

ポケモンTCGのスターターよりも安くて気軽さが群を抜いています。

0417

生物学カードゲームCELLジェネリック:ダイソーで2デッキ100円*2パターンのカードゲーム。

購入から少し時間が経ちましたが、ようやくプレイすることができました。

紙質も良く、中間流通込みの100円では赤字なのでは?と思ってしまいますが、

ダイソーを経由することで大量生産でコストが大幅削減されていたりするのでしょうか。

100円のジェネリック版はいわば体験版でもあり、CELL アウトブレイクや拡張セットといった

ルールの違ってくる本編ともいうべきバリエーションもあります。(ダイソーではないので相応の価格)

オリジナルのCELLも1戦が短いですが、CELLは本当に5分で終わったりするくらいに

サクサクと進みます。MTGでいう召喚酔い、攻撃タップ、複数ブロックがないことで

強者は強者として暴れまわれるという印象。

除去カードやサブユニットが強力だなと感じられました。

本編がどうだったか忘れましたが、少なくともジェネリックではインスタント相当のシステムがなく、

コンバットトリックのようなものもないので読みあいはだいぶ弱いですが、

膠着状態になりにくく先に書いたようにサクサクです。

イラストは及第点のクオリティですし、学べるカードゲームとしてフレイバーなども良いですね。

テラフォーミング・マーズ・カードゲーム: アレス・エクスペディション:

テラフォのカードゲーム調整版。アマゾンへのリンクを貼りましたが、定価6380円なので入手希望者は注意。

まずはルールを覚える程度に二人用の協力プレイを始めました。

結果的には失敗となりましたし、達成は難しそうですがこのルールでも楽しめました。

ボードゲーム版のテラフォから、電力・タイル(陣取り)・衛星・他者妨害・称号などがなくなり、

資材とチタンの扱いの変更や手札産出の追加などによって、似て非なるゲームとなっています。

TR以外での得点源が大きく減っているかな?手札はガンガン増やすことができる反面、

初手の弱さから手札算出を上げ損ねると悲惨とも。とにかくカードを引くという行為が、

カードゲームらしさをより高めています。

アリアブルフェーズオーダーという、毎ラウンドごとに適用されるフェーズが変化するのもキモ。

開発が行えても、アクションや産出が止まってしまうラウンドがあったり、

手札や資金が満足にないときに開発を提示されてしまったり。

ゲーム終盤では産出と実行(アクション)がほぼ連打されることにはなりますが、

1ラウンドが短くなってはいるので簡略化としてはいいのかも。

プレイヤーが3人になったので本来の対戦プレイも。

植林と手札産出が強いかなという印象。本家同様に微生物や動物はよほど固まって手に入らないと厳しく、

まして実行フェーズがこないラウンドもある事を思うと序盤から出していても機能しなそう。

最終的には38点・35点・33点(自分)で負けて終わりました。

説明では60分程度とありますが、プレイに慣れてきて詰めてやって60分という感じで、

基本はそれ以上というのが先輩プレイヤーの意見でした。

本家同様にアイコンの視認性や理解のしやすさはよく、手軽に遊ぶならこちらで、

2-3時間かかってもいいなら本家かなという感じでしょうか。

本家を知っているうえでまた遊びたくなる良ゲームでした。

クラッシュアイスゲーム:ペンギンのあれ。

持ち出されたので久しぶりにあそびましたが、瞬間でおわりました(勝ち)。

あまりに短いので評判悪いのかと思いきや、短いからこそ良いという評価を貰いました。

ただ、下準備が実に大変という……。

特許などをとっていないのかコピー商品がめちゃくちゃおおいのですが、

ルーレットが4マスしかないものよりは、8マス程度のものが良いと思います。

他にレス・アルカナ3人プレイ。

0509

まずプレイ記録。

テラフォーミングマーズカードゲーム、4人プレイ。

ギャラクシートラッカー、4人プレイ。

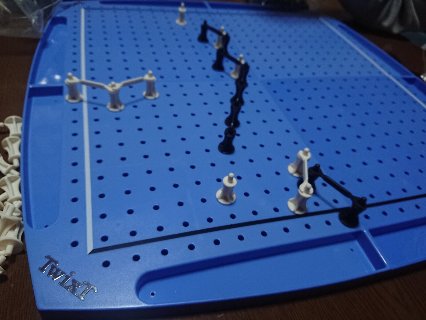

TwixT、2人専用。

イノベーション、3人プレイ。

SOSタイタニック、2-3人プレイ。

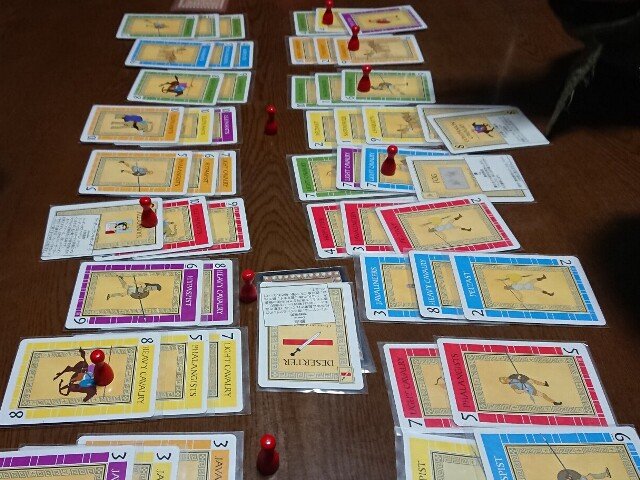

ギャラクシートラッカー:先日ネトゲ仲間のプレイ写真を見て思い出し、

久しぶりに出して貰いました。

1・2プレイ目までルールを間違えたまま進行し全滅など。

3プレイ目でルール再確認と裏面の中型機(難易度2)でプレイ。

続けて中型機での4プレイでは流星に当たって右下にある唯一のブースターを失って行動不能に。

ゲームオーバーかと思いきや慣性航行はできるそうで、オープンスペースが出ない限りは

続行できるようです。なんとかそのままゴールにたどり着くも点数がないので負け。

フレイバー的には広い宇宙で船団からはぐれる感じでしょうか?

最後に、プレイはせずに拡張セットの新機体の作成だけチャレンジ。

小さい船が2隻という変則パターンで、当然に必須構成物を要するので難しいです。

写真では右の船の側面レーザーの取り付けを誤っており、実ゲームでは破棄されます。

TwixT/ツィクスト:五竜陣を引き合いにして提示された二人用ゲーム。

互いに違う二辺を相手より先に端から端まで繋げる対戦ゲーム。

端を目指すという点では五竜陣みたいですが、全体的には囲碁などのほうが近い感じ。

説明などを見るとどうやら着想も以後から来ているそうで。

プレイが浅く防戦から転じることはできず惨敗。

五竜陣のように特定のコマを使わせる、特定のコマで出し抜く、といったことができず、

一度の失敗で挽回できる要素が低いように感じてしまいました。

また、橋をかけていく物的なビジュアルは楽しいですが手間でもあり、

アナログゲームよりはデジタルゲームのほうが向いていそうだとか、

相手が本気のコンピュータで先行なら勝てなそうだとか、

ちょっとマイナスな印象をもってしまいました。

繰り返しますが、プレイが浅いので実際どこまでコンピュータ向きかもわかりません。

それと名前からTwitterとDixitが連想されてしまったり。全く無関係です。

軽く調べたら日本ツイクスト協会(ツイッター)がありました。

同アカウント上ではいわば拡張ルールのカードツイクストも発表されており、

手番を思考で決めるのではなくカードで決めるそうな。

初心者にはたしかにそちらのほうがいいかもしれません。

0529

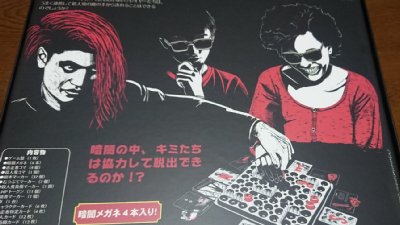

ニュクトフォビア/Nyctophobia:デッドバイデイライトがモチーフと思われます。GM込み3人プレイ*2。

ゲームマスター/殺人鬼役以外のプレイヤーたちは暗闇眼鏡を装着=ゲームを一切視認せず遊びます。

このゲーム最大の特徴にして、デッドバイにもないユニーク性。

プレイヤーたちは誰一人欠けることなく、殺人鬼から逃げ切って外部に助けを呼んで生き残れば勝ち。

殺人鬼は一人でもプレイヤーを倒せば勝ちだそうです。

ゲーム盤。

ゲーム開始前に殺人鬼側が適当にフェンス(生垣)を組み立てます。

この時点からすでにプレイヤーは目隠しをされており、実際の盤面を見ることができません。

8*8の盤面には東西南北が振られ、以後はプレイヤーから見た前後左右といった情報は

全て方位による指示で伝えられます。

殺人鬼側の能力で、プレイヤーは強制で移動をさせられたり、ワープさせられたり、

フェンスの位置が変わったり、はたまた盤が90度単位で回るなどして混乱に陥れられます。

全体として、特徴である暗闇状態に問題があるかなという印象でした。

TVゲームでいうダークゾーン状態を常時強いられ、自分の手番以外がとにかく暇です。

手番がくるまでの間、息をひそめてドキドキビクビクしている、という境地にはなりませんでした。

(そうなれる人ならかなり向いていると思います)

自分の手番でやることは基本的に移動に+αをするかしないかだけで、やることの迷いはほぼありません。

それですぐに終わってしまいます。で、他のプレイヤーの番や殺人鬼の番の処理を待つわけですが、

これが案外と長いと感じるのでした。他人の動きは耳でしか伝わらず、殺人鬼やゴールの位置もわからず

たてられる予測も乏しい中ではこれといって待ち時間に熟考するようなこともありません。

暗闇での進行ということで、状況のチェックやコマの移動などはどうするかといえば、

ゲームマスターが手番プレイヤーの手を取って、該当コマやその周囲のマスなどを触らせます。

手と手が触れるのが大前提であるというわけです。

このため、プレイヤー間の間柄や性差、潔癖性などによっては進行し難いですし、

まして今はコロナ禍によって間接的な接触どころか直接の接触がはばかられ、時代に合っていません。

自分の中では仲良し大家族でないと円滑な導入・進行は難しいのでは?と思ってしまいました。

盤面がわからない中、行き止まりにあたることもしばしば。

それだけならハズしたな程度で済むのですが、せっかく盤面を把握したところで

殺人鬼の能力で簡単にひっくり返されてしまうのがかなりつらいです。

また、プレイヤー同士による意図せぬ妨害干渉もありますが、予防しようがありません。

パニック時の同士討ちはリアルですが、ゲーム性としては暗闇ともどもストレス要素です。

騒音という、殺人鬼を誘導する音の発生があります。

これ自体はいい要素なのですが、発生条件についてはリアルさよりも易しいゲーム性が考慮され

他のリアルさとは真逆のみょうちくりんで直観的でもないちぐはぐさです。

これが騒音にならないのに、それは騒音になるの!?といった感じ。

全体的には暇と感じることが強く、ドキドキするのは一度接敵してしまった時や

誰かが負傷している状態でのゴール到達時の最後の1ターンくらい。

誰も負傷が無ければ、誰かがゴールをすれば実質それでクリアなので、最後のドキドキもなし。

やらんとしたことやユニークさの意気込みは買うのですが、ギミックありきすぎたかなという感想。

可能性は秘めつつも、下手にいじればユニークさが消え、そのままでは物足らず。

上位ルールでのプレイはしていないので、それによってはもっと「遊んでいる」感覚は出るかも?

裏面はこのゲームを端的にポジティブに表していて良いデザインだと思います。

デッドバイモチーフとこの裏面だけ見たらだいぶ楽しそうには思うかなと。

また、盤面を見れないことを逆手に取れば、ゲームに理解があれば盲人でも遊べるゲームでしょう。

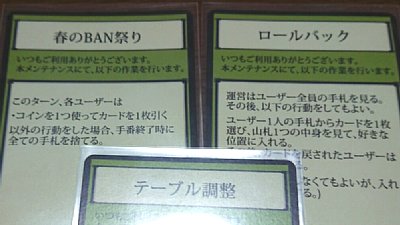

ソシャゲ運営になろう!:リンク先はボードゲームマーケット。4人でプレイ。

最上位レアリティURをひかせずユーザーから金を毟りたい運営と、なんとしてもURを当てたいユーザーの戦い。

ユーザーはコインとガチャで引いたレアカードでひたすらガチャを回して行き、

運営は最初から用意されたメンテナンスカードで適時メンテと称した嫌がらせを行います。

ユーザーはURを引いた人が勝ち、運営はユーザー全員が文無しになれば勝ち。

モチーフや手軽さは良かったです。今回ルールの把握がしっかりせず、

いくつかいい加減に進めているところがありました。

The Battle for Hill 218:2人専用。ひさーしぶりに遊びました。

強いユニットは覚えていても、効果的な運用や勝利へのセオリーは忘れていて負け。

ニューヨークスライス/New York SLICE:ピザとりあい。4人プレイ。

2018年にコンポーネント写真だけ載せていました。

切り分けられたピザの切れ端の塊をとっていき、それぞれの具材について

一番多く確保している人に点数が与えられます。確保が足らなそうなピザや

食べてしまうことで即座に得点になり、この積み重ねの点差がバカにならないことも。

見た目も楽しそうですが、実際のプレイ感もよく楽しみ切ることができました。

非対称ゲームを2回というのが珍しかったですがゲーム練り込みが足らずと感じ、

かといってプレイ練度をあげるほどプレイ意欲をそそられるものでもなく。

最後にピザで口直しができたのは幸いでした。

0616

ファーム・ウィズ・ブラウニーズ/Little FACTORY:BGAにてデジタルで2人プレイ。

実製品購入前にお試しで内容を確認しておきたいとのことで付き合いました。

デジタルによるサポートがあるおかげで、ゲームルールやカードアイコンの意味などわかりやすく

習うより慣れろが通用する覚えやすさでした。

実際にアナログになるとアイコンの意味の確認がたびたび生じたり、

できる行動の間違いや見逃しもありそうですが、それも慣れのうちでしょう。

1ターン1手順しか行動ができない上に、翌ターン以降の計画には

他プレイヤーの動きが阻害になりもしてもどかしさがありますが、

勝利点にもつながる建物を所持してくると1ターンにできることが増え、

これによるコンボや加速はなかなか楽しいです。

実製品は税別2000円と安く、下手に高いゲームや値下がっているゲームよりは

ずっとオススメもしやすいです。

最大4人ですが、ソロプレイにも対応した拡張版もあるようです。

・終戦記念日

地域によりますが、お盆に重なってるのはうまいことできてるなと。

どこの戦も早く終わるといいものですが、早く終わるつもりで

さんざん長引いた戦争というのは歴史が物語っているので楽観視もできず。

幸い日本は先の大戦を最後に戦火はありませんが、世界ではいつもどこかで

争いが絶えないのが人の常であり難しいものです。

0815

初プレイのゲーム3本について雑に。

スピリットアイランド:3人プレイ。

協力型ゲームで、プレイヤーは精霊となって島を襲う侵略者の脅威から住民たちを守りぬきます。

タワーディフェンスゲームと紹介も受けているようですね。

1ゲームの時間および、ゲームを始める前の理解のための準備時間が長いのが難点。

3時間はかかりました。

ゲーム内容のほうは時間をかけたに値する面白さでした。

プレイヤー精霊は毎ターン成長するので、猛攻の強まる侵略者に抗えそうです。

今回は初回ということもあって1成長余分に済ませた状態で始めるイージーモードだったので

無事にクリアできましたが、本来通りにやったらパンデミックみたいに毎ターンカツカツかも?

成長によって自分ひとりでできることが増えるのはもちろん、他プレイヤーとのコンボも

成立していくのはなかなか面白いところ。

また、精霊も8種類のタイプそれぞれが違う特徴を持っているのでプレイごとの違いも楽しめます。

よくできた侵略者フィギュアと、展開中の盤面。

タイガー&ドラゴン:2人プレイ&戦場カード不使用。

プレイ環境が悪かったこともあって正しい評価はできませんが、

ゲーム性よりは雰囲気やマーケティング重視で売られた感を強く受けてしまいました。

ゲーム自体は確実に終わりに向かうし、進行速度が速くてサクサクできるのは評価できます。

わざわざ帯をつけられ、そこに書かれた「無限ループするスリルと爽快感がたまらない」の言葉は

盛りすぎているなと感じてしまいます。

麻雀牌のようなずっしりしたコンポーネントが価格を占めている感じですが、

麻雀牌のように彫られていないのは残念。カードで廉価版が作れるタイプのゲーム。

半年前はプレミアがついていたというあたりも、先に述べたマーケティングの賜物感。

遊べないゲームではないけれど定価ではどうかな?他のゲームもあるよね、

という立ち位置にあるかなーと思いました。

SCOUT!:3人プレイ。今日のMVPゲーム。

ウノや大富豪みたいな感じに手札を出していったり増えたりするゲームですが、

思った以上にバランスがよくエキサイティングできました。

カードは条件を満たしていれば単数でも複数でも自由に出せるのですが、

手札の並びはゲーム開始時に手札確認をしたときに固定され、その状況で

同数字が並んでいるとか、降順や昇順に数字が並んでいる必要があります。

一度見たらカードを並べ替えることは許されず。

しかしカードには上下に違う数字が振られており、開始時に手札を逆さにすることも選べます。

実質的に2種類の初期手札から選択して開始するというわけですね。

マリガンがないのが非常にもどかしく、一度だけでも手札をシャッフルしたくなります(笑)。

数字の並びを良いものにするため、間にある不要な数字をうまく間引いたり、

あるいは不足する数字を場から拾ったりして手札を整えます。

この作業がさながらぷよぷよの連鎖組みを連想させ、かつ自分がのんびり整えている間に

他者から攻撃がくるのはおじゃまぷよを降らされているよう。

1戦ごとに1回使えるダブルアクションという行動はシューティングゲームのボムのごとき。

しかしこれも条件があるので、温存しているとそのまま使えず抱え死にも多々。

手札の例と、数字が並んだ例。本気だと一度に7枚以上も出せて最大10枚にも。

今日プレイのゲームはいずれもプレイ人数によってプレイ感が変わるもので

違う人数で遊んだらまた違う感想になりそうです。

とはいえ中でもSCOUT!はその軽さもあって今後出番が増えるかも?

1230

今年のアナログゲーム納め。

イーオンズエンド/AEONS END:横で少し見ただけ。

対戦型ではなく協力型のデッキビルド系ゲームらしいです。

Steam版もありました。

スピリットアイランド/SPIRIT ISLAND:難易度6段階中のレベル3で3人プレイ。

久しぶりなのでいろいろ確認しながら。

難易度を上げた状態でやったので中盤あたりはもうだめだと思ったものの、

コンボが組みあがったり「不安」を重ねられて、なんとか制圧者の都市を壊滅させてクリア。

より上の難易度となると運要素がより高くなって勝率が一気に落ちるらしく。

一部の処理についてはアナログゲームよりコンピュータ向けだなとは思っていましたが、

こちらも実際にSteam版がありました。

アナログゲームなのにデジタルゲーム。そんな時代。

2023

0102

ニムト:6人プレイで通常ルールと左右ルール。

通常ルールは加速力があるだけで、まだ安全地帯がだいぶ機能していますが

左右展開のルールではもう読むことも出来ずただただお互い翻弄されるばかり。

無理があるだけに逃げ切れた時は嬉しくもあり。

タイトル不明:以前にプレイするも苦手。5人か6人でプレイ。

初手プレイヤーはカード3枚を引き、カードを数字の高い順から百の桁、十の桁として組み、

出来上がった数字もしくは別の数字を宣言します。

次のプレイヤーはその数字が合っていないと思えばダウト、合っていると思えば

カードをそのまま受け取り、任意の枚数をランダム山札から入れ替えます。

入れ替えの終わった3枚のカードから組んだ数字をまた同じように宣言するわけですが、

前回宣言された数字よりも高い数字しか言えません。

宣言される数字は上がる一方、手札のカードはその数字より低くなることもあるわけで

どこかで破綻してしまうというもの。

ダウトを指摘されたプレイヤー、誤ダウトを指摘したプレイヤーはカードに書かれた点数ダメージを受けます。

そんなようなルール。画像を貼ってごまかし。

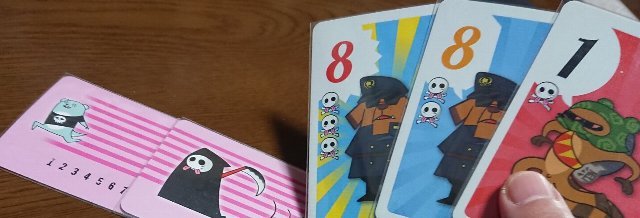

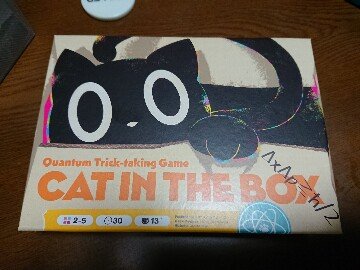

CAT IN THE BOX:新規プレイのトリックテイキングゲーム。

5人プレイ。とりあえず写真だけ。

タイガーアンドドラゴン:5人プレイ。

スコアをつけずにやったせいもあるが、虚無感が強かったです。

これは何戦も連続してやってスコアを積んでようやくゲームらしいか?

以前は頑張ってよかった探しをしたのですが、今回はそこにも至らず。

ただゲームとしては虚無感があっても、存在感は非常に強いものがあり、

ダメなところでも口を出したくなったり、プレイ途中で切り上げるようなゲームよりは

マシなんだろうなとも言えます。

今回あえて見ていませんが、以前はどんな感想を書いたっけ。

バトルライン:二人固定プレイ。

久しぶりにやったのでセオリーも役同士の強弱も忘れてしまい

なかなか半端なプレイになったが面白かった。

二人対戦ゲームとしては運と思考のバランスが良いです。

AEON'S END:昨年末にチラ見したゲームを4人プレイ。

基本難易度とサプライ自由選択で開始を2回やるも惨敗。

厳密にはルールを間違っていてプレイヤー不利なところはあったのですが、

そこを適切に処理していても防衛目標であるグレイブホールドが陥落しているので

どのみちダメだったろうなとも。

ドミニオンのようなデッキ構築型のゲームでありつつもプレイヤー間では

協力ゲームであり、倒すべき敵が設定されています。

この敵との戦いのためにデッキを練り上げていくのに、初期リソースや

行動回数の貧弱さなどから、準備不足のまま戦闘に入ってしまい

ようやくデッキがまとまってくるころにはグレイブホールド陥落目前であり、

とにかく圧倒的に何もかもが足りません。

ゲーム難易度が高すぎますが、こういう題材にあってクトゥルフ系に走らず

オリジナルで勝負しているのは非常に評価できます。

他に小さいゲームをもう1つか2つやった気がするものの失念。

0212

イーオンズエンドの攻略が分かったからやろうと誘われて行ってみると

見知らぬ子供が二人。子供のほうも誰だこいつという感じで。

以前から何度か来ている近所の子供だそうで、最初は話が合うかと

恐る恐るの応対だったものの、結構なんとかなりました。

ゴキブリポーカー:その子供二人を含めて四人でとりあえずと開始。

前にやったのはいつだったか。(辿ればいいわけですが)

ゲーム開始までルールがあやふやだったものの、少しやってみたら

みんな把握ができてそれなりに遊べました。

モチーフのせいで若干気味悪がられもし。一戦。

ハゲタカの餌食:続いてこちら。

ゴキブリポーカーがいかに相手を騙すか出し抜くかのブラフゲーだったせいか、

こちらのほうが素直で楽しいみたいな評価を受けました。

とはいえこちらもあえて出す札を口外することで読み合いに踏み込むという

勇んだプレイを見せられたりも。当人はそこにブラフが介在していることは

わかっているのかいないのか。

評判がよく何戦か続けざまに遊べました。

画像は備忘録がわり。

ラブレター:これも久々&やりながら思い出し。

これも数戦やりましたが1戦が短く濃さはないかな。

兵士と騎士を使った刺し合いがキモだったような。

ペンギンパーティ:子供らが帰る前のオーラスにと希望し2戦。

この時はプレイヤーが一人増えて5人に。

わかりやすさ手軽さとっつきやすいイラストと、確かにおすすめできます。

また、人数が多くなっているために自分の番まで安全圏の保証などなく

なかなかハラハラとするものがあります。

イーオンズエンド:時間が押してしまったので渋々ながら三人プレイ。

攻略できる!というので言う通りにやってみました。

ボスは最弱らしいレイジボーンをセット。

結果から言えばネメシスデッキ枯渇で見事勝利できました。

無事勝てたのでスッキリしましたが、そんなにやりこむ気は起きず。

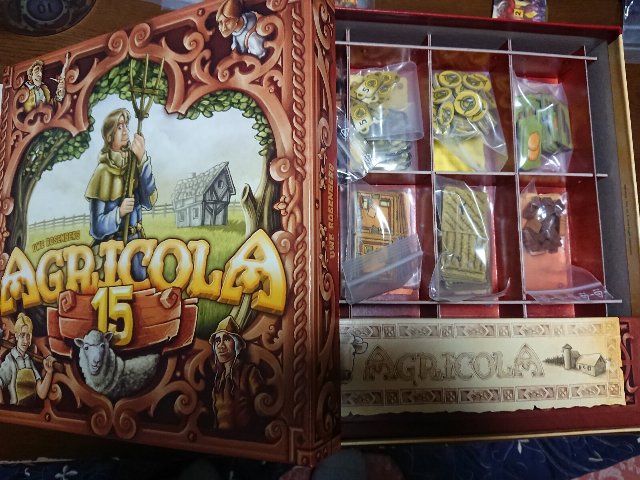

アグリコラ15:未プレイ。箱とコンポーネントだけ確認。デカい!

0815

半年ぶりに。

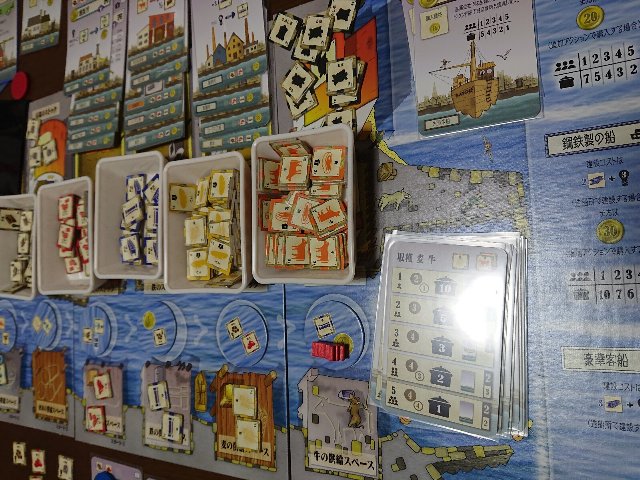

ル・アーブル/Le HAVRE:友人がサシでプレイしていました。

アグリコラの前作と言われたのですが、アグリコラが2007年、ル・アーブルが2008年、

そしてアグリコラリバイズドが2016年ということでした。

違いはありますが大筋は似ているそうです。(未プレイ)

二人プレイしているのに驚いたのですが、1-5人用ということでソロプレイまであるという。

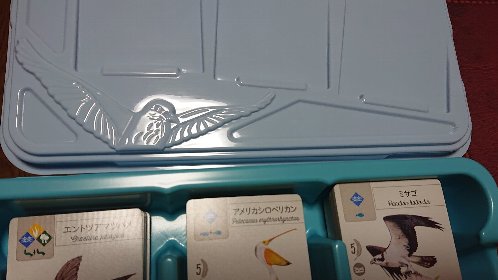

ウイングスパン/Wingspan:ビデオゲーム版で存在を知っていたゲーム。

拡張も複数出ています。(リンクは一例)

コンポーネントを見ただけで未プレイ。革っぽいけど紙製のボードやら

プラのセットパネルやら好きな人には刺さりそう。鳥モチーフも然り。

カード格差が大きく序盤で当たり外れの差が生じるとほぼ巻き返せないらしいです。

TCGで例えるなら事故って展開詰まりをしているプレイヤーと

とんとん拍子でドローがドローを生むプレイヤーの差みたいな。

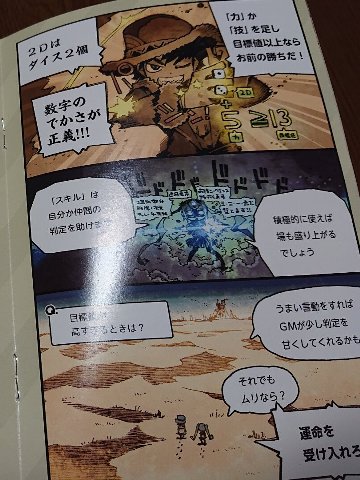

のびのびTRPG:リンクはスチームパンク版。

タイトルとプレイ時間の短さ(30-60分想定)に惹かれて試してみました。

今回は3人でマジックとザ・ホラーで遊びました。

やってることは即興劇+ゲームっぽいダイスロールなのですが、

実際のところはゲームオーバーもなくどちらもうまくいかずとも構わず進みます。

ただ、ダイス判定はともかくロールプレイはしっかりやったほうが

この作品の醍醐味やTRPGへの慣れとしてはいいだろうなと思えます。

毎手順の場面の変化はランダムのため前後の脈絡がないのですが、

それをいかに繋げ、落とし込み、設定を固めるかは腕の見せ所。

ゲームマスター固定の人がおらず、これも手順ごとにプレイヤーが持ち回りでやるのも

TRPGへの理解の促進になっていると思います。

マジックにおいてNPCキャラクターの表記が小さすぎてわかりにくいと思っていたら

後続でははっきり大きく表記されたなど細かい改良もあるようです。

バリエーションによるゲームルールの追加や変更自体はないようなので

複数買う必要性は無いのですが、気になるジャンルを2つまでならありかぁ?くらいは思います。

少なくとも1つ目は十分に当たりなのでは。

あるいはゲームとしてではなくイラストに着目してのコレクターアイテム化か。

かつてのMTGがそうだったように、コンベンションや連続したボードゲーム遊びの

合間に軽くやるのにも向いていることでしょう。

説明書は1ページおきにマンガ仕立てで馴染みやすそう。

実際ルールは簡単なので早い導入が見込まれます。

巻末にはジャンルごとにマンガやゲームなどの作品例が挙げられ

プレイ上の世界観の理解や台詞回しの助けになるでしょう。

SCOUT!:プレイした記憶はあるもののすっかり忘れていました。

前回プレイ時にベタ褒めだったから自分のサイトを見なさいと言われ、

確認すると今日のMVPゲームとまで言っていました。

うろ覚えのままプレイをすると度々疑問点に当たり、都度ルールを確認すると

なにかしら間違っていました。プレイ済みとはいえルールブックはちゃんと読み直したほうが

結果的に正しくスムーズに遊べると思い知らされました。

ルールの再把握後にはサクサクとプレイし、やはりこれは良いゲームだと再認識に至ります。

連番の21を適当なところで出して置き、444を出したら666がそろって上がりといういい感じの手札。

友人はこれをぷよぷよでの連鎖組みに例えていましたがその通りだと思いました。